Welche Vorgaben müssen bei der Umsetzung von effektiv mitfinanzierten Massnahmen beachtet werden?

Übersicht Prozess

Nachdem das Agglomerationsprogramm eingereicht und durch den Bund geprüft worden ist und die Leistungsvereinbarung unterzeichnet ist, beginnt die Umsetzungsphase. Sobald das Bauprojekt abgeschlossen ist, kann das Beitragsgesuch eingereicht werden. Nachdem die Bau- und Kreditbewilligung vorliegt, kann die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet werden. Wenn die unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung vorliegt, kann mit der Umsetzung der Massnahme gestartet werden.

Die Prozessschritte und Fristen kommen nur für Massnahmen und Teilmassnahmen zur Anwendung, welche

- bereits bei der Einreichung Bestandteil des Agglomerationsprogramms waren

- vom Bund als mitfinanzierte A-Massnahmen eingestuft wurden

- in der Leistungsvereinbarung aufgeführt sind oder als Ersatzmassnahmen neu aufgenommen wurden.

Massnahmenpakete bei effektiv mitfinanzierten Massnahmen

Massnahmen können je nach Generation bzw. Art der Massnahme zu Massnahmenpaketen zusammengefasst werden:

- 1. und 2. Generation: Thematisch, räumlich oder funktional zusammengehörende Massnahmen werden in einem Paket zusammengefasst (z.B. «Ausbau Radwegnetz im Glatttal»). Pro Massnahmenpaket gehören alle Teilmassnahmen der gleichen Priorität an. Für jede Teilmassnahme wird eine eigene Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen.

- Ab der 3. Generation: Eine Einzelmassnahme, die etappiert oder durch verschiedene Massnahmenträger umgesetzt wird, kann in Teilmassnahmen aufgeteilt werden, insbesondere, wenn jede Teilmassnahme separat festgesetzt wird. Die Teilmassnahmen können unterschiedliche Prioritäten haben. So kann bereits für eine Teilmassnahme eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen werden, bevor die gesamte Massnahme baureif ist.

Projektänderungen

Der Bund bewertet das Agglomerationsprogramm aufgrund der Gesamtwirkung aller eingereichten Massnahmen. Ändert sich eine Massnahme wesentlich oder fällt sie weg, hat dies einen Einfluss auf die Gesamtwirkung des Agglomerationsprogramms. Dies wirkt sich auf die Bewertung der Folgegenerationen aus.

Falls nach dem Einreichen des Agglomerationsprogramms wesentliche Projektänderungen vorgenommen werden, bedarf dies der schriftlichen Zustimmung des Bundes. Eine Massnahme gilt als geändert, wenn sie vom Beschrieb im Massnahmenblatt abweicht.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Änderungen gelten als wesentlich, wenn sie einen spürbaren Einfluss auf die Wirkung der Massnahme haben. Ist aufgrund der Änderung eine spürbar geringere Wirkung zu erwarten, kann der Bund den Beitrag reduzieren oder – sofern eine massiv geringere Wirkung zu erwarten ist – gänzlich verweigern sowie eine Rückzahlung bereits ausbezahlter Beiträge verlangen. Beispiele für wesentliche Projektänderungen sind: geänderte Linienführung, geografische Verschiebung einer punktuellen Massnahme, alternative Lösung für Problembehebung (z.B. Brücke statt Unterführung).

Projektänderungen sind während der Planungs- und Projektierungsphase sowie während der Realisierung möglich. Sie müssen aber dem Amt für Mobilität gemeldet werden, sobald sie entschieden sind.

Für wesentliche Projektänderungen müssen die entsprechenden Projektunterlagen beim Amt für Mobilität eingereicht werden. Welche Unterlagen eingereicht werden müssen, ist individuell mit dem Amt für Mobilität abzustimmen. Aus den eingereichten Unterlagen muss nachweisen werden, dass mit der geänderten Massnahme eine vergleichbare oder bessere Wirkung zu erwarten ist oder aufzeigen, wie eine Wirkungseinbusse kompensiert wird. Ist das Amt für Mobilität mit der Projektänderung einverstanden, formuliert es das Gesuch und reicht es beim Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) ein.

Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) entscheidet über die Gesuche für Projektänderungen möglichst rasch, in der Regel innert 30 Tagen nach Vorliegen der vollständigen Gesuchsunterlagen. Der Entscheid wird vom Amt für Mobilität an die Massnahmenträgerin weitergegeben.

Umsetzungsfristen

Der Bund gibt klare Fristen vor, innerhalb welcher die Massnahmen des Agglomerationsprogramms umgesetzt werden müssen. Der Anspruch auf die Bundesbeiträge erlischt, wenn der Baubeginn nicht innerhalb dieser Fristen erfolgt. Gewisse Ausnahmen sind möglich. Für das Agglomerationsprogramm der ersten und zweiten Generation gilt keine Frist für den Baubeginn – hier muss lediglich die Finanzierungsvereinbarung rechtzeitig abgeschlossen werden.

Stornierung

Es kann passieren, dass Massnahmen innerhalb der vorgegebenen Fristen des laufenden Agglomerationsprogramms nicht umgesetzt werden können. Mögliche Gründe dafür sind ein negativer Volksentscheid, ein vorgezogener Baubeginn vor Abschluss der Leistungsvereinbarung, oder eine Umsetzung erst nach Ablauf der Umsetzungsfrist.

Bei all diesen Fällen handelt es sich um eine Stornierung oder auch einen Wegfall der Massnahme. Die Massnahmenträgerin muss die Stornierung schriftlich gegenüber dem Amt für Mobilität bestätigen. Eine Stornierung hat negative Auswirkungen auf den Umsetzungsstand eines Agglomerationsprogramms. Falls die Stornierung nicht gut begründet ist, kann sich dies negativ auf die Bewertung künftiger Generationen auswirken, da die angestrebte Wirkung nicht erzielt wird. Gute Begründungen sind insbesondere solche, die ausserhalb des Einflussbereichs der Massnahmenträgerin liegen.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Die Stornierung einer Massnahme kann dem Amt für Mobilität jederzeit gemeldet werden.

Um eine Massnahme gegenüber dem Bund zu stornieren, benötigt das Amt für Mobilität von der Massnahmenträgerin eine offizielle Bestätigung. Dies kann ein Beschluss sein (z.B. Volksabstimmung, Parlamentsbeschluss) oder eine offizielle Verzichtserklärung inkl. gute und nachvollziehbare Begründung (von Vorteil ausserhalb Einflussbereich Massnahmenträgerin). Daneben sollte nach Möglichkeit auch dargelegt werden, ob die Wirkung der Massnahme anderweitig erreicht werden kann oder wie auf den Wegfall oder die verspätete Umsetzung reagiert wird. Für Massnahmen, für die der Kanton als Massnahmenträger zuständig ist, muss eine schriftliche Bestätigung eingereicht werden.

Eine stornierte Massnahme kann in einer nachfolgenden Generation erneut eingegeben werden. Voraussetzungen dafür ist die Erfüllung der Vorgaben für die Eingabe neuer Massnahmen.

Fällt eine Teilmassnahme eines Massnahmenpakets weg, kann diese durch eine andere Massnahme ersetzt werden, sofern die Ersatzmassnahme eine vergleichbare oder bessere Wirkung wie die ersetzte Teilmassnahme aufweist. Voraussetzung dafür ist die Erfüllung der Vorgaben für die Eingabe von Ersatzmassnahmen.

Ausnahmen zu den Umsetzungsfristen

Für Massnahmen der 1. und 2. Generation werden keine Ausnahmen gewährt.

Ab der 3. Generation gelten folgende Ausnahmen:

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

In folgenden Fällen steht der Fristenlauf für eine Massnahme bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids still:

- Gegen ein Bauvorhaben läuft ein Rechtsmittelverfahren

- Gegen ein Bauvorhaben kommt ein fakultatives Referendum zustande

- Nach der Festsetzung wird ein Schätzungsverfahren eingeleitet

Eine definitive Lösung zum Fristencontrolling vonseiten des Bundes ist noch ausstehend. In der Zwischenzeit gilt die Vorgabe, dass die Trägerschaft verpflichtet ist, dem Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) bis spätestens 31. März 2025 (3. Generation) bzw. 30. Juni 2028 (4. Generation) zu melden, welche Massnahmen von einem Fristenstillstand betroffen sind. Die Massnahmenträger sollen dem Amt für Mobilität in einem solchen Fall folgende Informationen schriftlich mitteilen:

- Massnahme, welche vom Fristenstillstand direkt betroffen ist

- Ereignis, welches den Fristenstillstand ausgelöst hat

- Angabe zu Beginn und Ende des Fristenstillstands

- allfällige Massnahme(-n), welche von der betroffenen Massnahme unmittelbar abhängt/abhängen

In begründeten Ausnahmefällen kann eine Massnahmenträgerin eine einmalige Nachfrist von drei Jahren beantragen. Soweit die Nachfrist auch für unmittelbar von der verspäteten Massnahme abhängende weitere Massnahmen gelten soll, muss sie dies ausdrücklich beantragen. Kann eine Massnahme nicht innerhalb der geltenden Fristen umgesetzt werden, ist es möglich, sie zu stornieren und in einer späteren Generation erneut einzugeben. Es besteht jedoch kein Anspruch, dass die Massnahme wieder als A-Massnahme aufgenommen wird. Eine Verlängerung der Nachfrist ist nicht möglich.

Der Antrag um eine Nachfrist muss vom Amt für Mobilität spätestens vier Monate vor Ablauf der Umsetzungsfrist beim Bund eingereicht werden. Das Amt für Mobilität empfiehlt den Massnahmenträgerinnen deshalb, eine Nachfrist frühzeitig beim Amt für Mobilität anzumelden.

Der Antrag um eine Nachfrist muss objektiv begründet werden. Als objektive Gründe gelten Verzögerungen, die weder von der Trägerschaft noch von der für die Umsetzung verantwortlichen Körperschaft zu verantworten sind, z.B. die Koordination mit Planungen des Bundes. Bei komplexen Bauvorhaben, für welche eine Volksabstimmung nötig ist oder welche kantonsübergreifend sind, kann eine Nachfrist auch ohne objektive Gründe beantragt werden. Dies gilt jedoch nur für zentrale Massnahmen eines Agglomerationsprogramms, die eine Schlüsselfunktion für die Verbesserung des Verkehrssystems für die ganze Agglomeration oder bedeutende Teile davon einnehmen. Bei Änderung oder dem Zusammenlegen von Massnahmen wird keine Nachfrist gewährt.

Bundesbeitrag

Der Bund leistet einen Beitrag an alle mitfinanzierten Massnahmen (Priorität A), für die vor Baubeginn eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen wurde. Der Bundesbeitrag berechnet sich auf Grundlage der effektiven anrechenbaren Kosten.

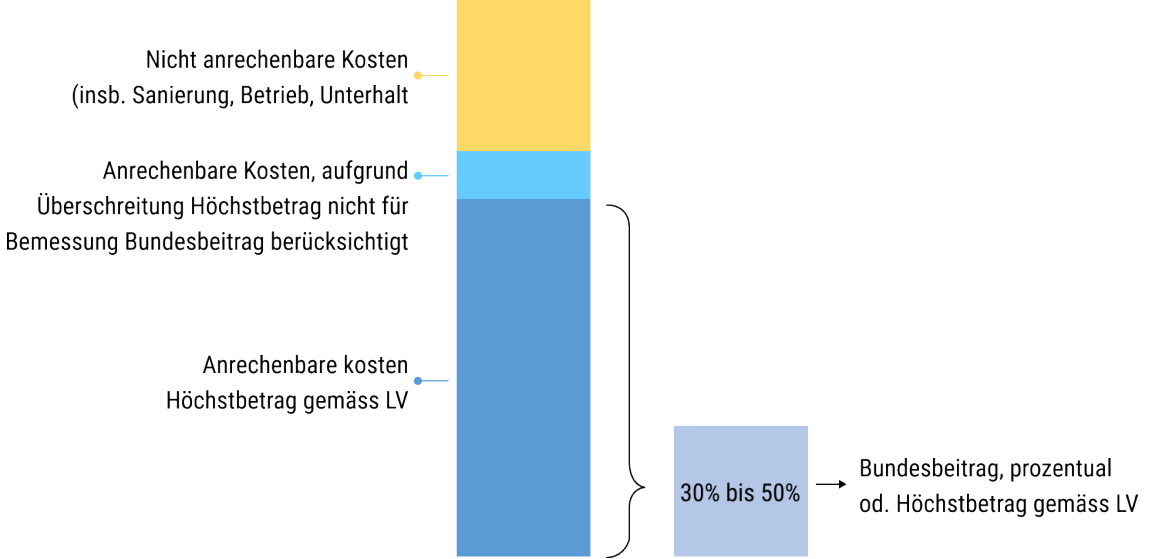

Bemessung des Bundesbeitrags

Der Bundesbeitrag bemisst sich nach den effektiven anrechenbaren Kosten, multipliziert mit dem Beitragssatz, der für das Agglomerationsprogramm festgelegt wurde. Er ist begrenzt durch den pro Massnahme festgelegten Höchstbeitrag.

Anrechenbare Kosten

Für den Antrag zur Finanzierungsvereinbarung muss unterschieden werden zwischen anrechenbaren und nicht anrechenbaren Kosten. Als anrechenbare Kosten gelten die verkehrsbezogenen Investitionskosten, welche projektbedingt und für die Umsetzung der Massnahme unabdingbar sind. Es können grundsätzlich nur Kosten im Zusammenhang mit Infrastrukturmassnahmen angemeldet werden. Betriebs-, Unterhalts- und Sanierungskosten sind nicht anrechenbar.

Weitere Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Die Angaben zu den Investitionskosten sowie die vom Bund bewilligten Höchstbeiträge basieren je nach Generation auf unterschiedlichen Preisständen:

- AP1 und AP2: Preisstand Oktober 2005 exkl. MWSt.

- AP3: Preisstand April 2016 exkl. MWSt.

- AP4: Preisstand Oktober 2020 exkl. MWSt.

- AP5 und weitere: Preisstand wird im Rahmen des Prüfprozesses festgelegt

Die Kosten von Massnahmen, welche den bewilligten Höchstbeitrag (inkl. Teuerung und MWSt.) überschreiten, gehen bei Strassenverkehrsmassnahmen inkl. Fuss- und Veloverkehr ganz zu Lasten der Massnahmenträgerin. Bei Kostenunterschreitungen leistet der Bund lediglich den prozentualen Beitragssatz an die effektiven Aufwendungen.

Beteiligen sich mehrere öffentliche Stellen an den Kosten der Umsetzung, sind die Kosten aller Trägerschaften massgebend für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten. Die Beiträge des Bundes werden im Verhältnis ihrer Kostenanteile aufgeteilt. Wenn nur ein Teil der Massnahme anrechenbar ist (z.B. nur die Erstellung eines Radweg bei gleichzeitiger Strassensanierung), gilt der für die anrechenbaren Elemente vereinbarte Kostenteiler.

Wenn private Dritte finanziell an einer Massnahme beteiligt sind, kommt es auf die Umstände an, ob diese Zahlungen als anrechenbare Kosten geltend gemacht werden können oder nicht. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Fälle, die sich ergeben können.

Beteiligen sich nicht-staatliche Dritte freiwillig oder aufgrund von gesetzlichen Vorgaben direkt an den Investitionskosten einer Massnahme, gelten diese Kosten als nicht anrechenbar. Leistet beispielsweise eine Eigentümerschaft Anstösserbeiträge gemäss Strassengesetz, erwachsen ihr durch die Massnahme unmittelbar Vorteile (Wertvermehrung des Grundstücks). Da diese Vorteile keine übergeordnete Wirkung entfalten, ist dieser Teil der Kosten nicht agglomerationsrelevant und es werden dafür keine Bundesbeiträge gewährt.

Einnahmen aus einem gesetzlichen Mehrwertausgleich im direkten Umfeld einer Infrastrukturmassnahme müssen nicht von den anrechenbaren Kosten in Abzug gebracht werden. Mit diesen Zahlungen privater Dritter wird ausschliesslich der planungsbedingte Mehrwert einer Auf-, Um- oder Einzonung abgegolten. Es fehlt somit ein direkter Zusammenhang zwischen der Zahlung Dritter und der vom Bund mitfinanzierten Massnahme.

Einnahmen aus einem Entwicklungsvertrag o.ä. im direkten Umfeld einer Infrastrukturmassnahme müssen aktuell ebenfalls nicht von den anrechenbaren Kosten abgezogen werden, sofern sie keine besonders bestellten Massnahmen abgelten, welche für die Verkehrsinfrastruktur nicht notwendig wären. Die Anrechenbarkeit klärt das Amt für Mobilität im Einzelfall mit dem Bund.

Erwächst einem Dritten durch eine Massnahme des Agglomerationsprogramms ein Vorteil, so muss er sich diese anrechnen lassen, falls der Vorteil zwar eine mittelbare Folge, aber keine angestrebte Wirkung der entsprechenden Massnahme ist. Dies betrifft in der Regel öffentliche Stellen mit projektfremdem Vorteil (z.B. Werkeigentümer). Die Regel gilt aber auch bei nicht-staatlichen Dritten, welche direkt von der Massnahme profitieren. Die anrechenbaren Kosten müssen in solchen Fällen anteilsmässig gekürzt werden und im Kostenvoranschlag entsprechend ausgewiesen werden. Die Rechnungen sind als Erlöse oder Einnahmen in der Schlussabrechnung zu verbuchen.

Bei allen Massnahmen, die über die Baupauschale des Kantons abgegolten werden, erhält der Kanton Zürich den Bundesbeitrag für den überkommunalen Anteil der Massnahmen.

Neben den reinen Baukosten gelten gewisse weitere Kosten ebenfalls als anrechenbar:

- Planungs- und Projektierungskosten für die Massnahme bis zu einem Maximalbetrag in Abhängigkeit der Höhe der Baukosten. Ausgenommen sind Kosten für allgemeine Studien, verworfene Varianten, Betriebsplanungen, etc.

- Eigenleistungen, falls sie für die Umsetzung der Massnahme unabdingbar sind. Nicht anrechenbar sind Leistungen von öffentlichen Stellen, wenn sie mit den Leistungen der Büros gleichzusetzen sind, welche mit der Projektierung und Bauleitung beauftragt wurden (z.B. gemeinsame Teilnahme an Bausitzungen).

- Landerwerbskosten

Vorteilsanrechnungen sind als Erlös oder Einnahme zu verbuchen und die anrechenbaren Kosten anteilsmässig zu kürzen.

Gewisse Kosten gelten unabhängig von der konkreten Massnahme als nicht-anrechenbar. Dazu gehören:

- reine Sanierungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten

- rein dekorative Gestaltungselemente

- Werkleitungen (sofern nicht Teil des Projekts, z.B. Entwässerung des Velowegs)

- alle Nicht-Infrastruktur-Kosten

Die Kosten für Bau- und Montagearbeiten, welche im Auftrag Dritter erstellt werden, müssen als nicht anrechenbare Kosten im Kostenvoranschlag aufgeführt werden, wenn alle folgenden Punkte zutreffen:

- Die Bau- und/oder Montagearbeiten Dritter liegen mindestens teilweise im gleichen Projektperimeter.

- Die Bau- und/oder Montagearbeiten sind Bestandteil desselben Werkvertrags wie die Massnahme des Agglomerationsprogramms.

- Die Realisierung erfolgt im selben Zeitraum.

Nicht relevant ist in dieser Frage, ob diese Arbeiten Dritter in der gleichen Kreditbewilligung aufgeführt sind.

Grünelemente sind über das Agglomerationsprogramm in der Regel mitfinanzierbar, wenn

- die Verkehrsinfrastrukturmassnahme ohne sie nicht bewilligungsfähig wäre (gemäss Standards, Normen, Richt- und Leitlinien),

- die Verkehrsinfrastruktur im Vordergrund steht, die Grünelemente jedoch integraler Bestandteil des Projekts sind (z.B. Veloweg durch einen Grünstreifen von der Strasse abgesetzt),

- die Grünelemente die Wirkung der Verkehrsinfrastrukturmassnahme im Sinne der Ziele des Agglomerationsprogramms unterstützen (z.B. Betriebs- und Gestaltungskonzept, welches die Aufenthaltsqualität erhöht).

Nicht mitfinanzierbar sind Grünelemente, wenn

- sie den Hauptzweck eines Projekts darstellen (z.B. Parkanlagen ohne wesentliche Verkehrsfunktion),

- der Natur- und Heimatschutz im Vordergrund steht (z.B. Gewässerrevitalisierung),

- sie dem stationären Aufenthalt dienen (z.B. Sitzstufen an einem Gewässer).

Die kreditrechtlichen Beschlüsse und somit auch die budgetierten Beträge sollten, wenn immer möglich, auf den Bruttokredit lauten. Lediglich in Ausnahmefällen ist auch ein Beschluss über den Nettokredit abzüglich des Bundesbeitrags möglich. Die Baukosten werden grundsätzlich von den Massnahmenträgern vorfinanziert. Für effektiv mitfinanzierte Massnahmen kann jeweils zum Jahreswechsel ein Antrag auf Auszahlung von Akonto-Beiträgen eingereicht werden. Es gibt aber keine Garantie für eine Teilauszahlung vor Projektabschluss.

Beitragsgesuch und Finanzierungsvereinbarung

Die Bau- und Kreditbewilligung liegt vor und der Baustart kann erfolgen. Bevor mit dem Bau begonnen werden kann, muss eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen werden. Die Finanzierungsvereinbarung legt den maximalen Bundesbeitrag fest und regelt die Zahlungsabwicklung. Der Baustart darf erst erfolgen, wenn die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet ist.

Finanzierungsvereinbarung

Für jede mitfinanzierte Massnahme schliesst der Kanton mit dem Bund eine Finanzierungsvereinbarung ab. Bei effektiv mitfinanzierten Massnahmen muss dazu die Bau- und Finanzreife der Massnahme gegeben sein und die entsprechenden Beschlüsse müssen rechtskräftig vorliegen. Die Finanzierungsvereinbarung regelt die relevanten Umsetzungsfragen im Detail.

Baubeginn

Um die Bundesbeiträge zu erhalten, müssen beim Baubeginn gewisse Punkte beachtet werden.

Frühester Baubeginn

Der Baubeginn darf erst erfolgen, nachdem das Amt für Mobilität und das Bundesamt für Strassen (ASTRA) die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet haben. Ansonsten verwirkt der Anspruch auf Bundesbeiträge. Sollte sich abzeichnen, dass der Baubeginn vor der erwarteten Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung liegt, ist dies dem Amt für Mobilität frühzeitig mitzuteilen.

Die nicht mitfinanzierten Arbeiten dürfen vor Abschluss der Finanzierungsvereinbarung ausgeführt werden. Der konkrete Einzelfall sollte vor Beginn der Arbeiten mit dem Amt für Mobilität abgesprochen werden.

Vor Baubeginn sollte eine Foto-Dokumentation des Vorher-Zustands erstellt werden. Sie wird für die Vorher-Nachher-Dokumentation im Rahmen der Schlussabrechnung benötigt.

Spätester Baubeginn

Grundsätzlich sollte die angestrebte Wirkung der im Agglomerationsprogramm enthaltenen A-Massnahmen baldmöglichst eintreten. Dies gilt insbesondere bei der Staffelung von Massnahmen sowie bei der Abstimmung von mitfinanzierten und nicht mitfinanzierten Massnahmen. Der späteste Baubeginn von A-Massnahmen unterscheidet sich je nach Generation. Die einzuhaltenden Fristen sind unter Umsetzungsfristen aufgeführt.

Auszahlung des Bundesbeitrags

Der Bundesbeitrag kann als Akonto-Zahlung oder Schlusszahlung ausbezahlt werden. Um die Schlusszahlung zu beantragen, muss die Schlussrechnung vorliegen.

Ihre Ansprechpersonen

Für Fragen zur Umsetzung von Massnahmen stehen Ihnen unsere Spezialistinnen gerne zur Verfügung.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Mobilität – Abteilung Gesamtmobilität

Ansprechperson Wilfried Anreiter