Nicht jedes Forschungsvorhaben mit Menschen, Gesundheitsdaten oder Körperproben muss durch uns bewilligt werden. Auf dieser Seite erfahren Sie, wann wir zuständig sind.

Unser Fachgebiet

Die Kantonale Ethikkomission (KEK) beschäftigt sich mit Forschung zu:

Vorteile:

- körperlichen und psychischen Krankheiten des Menschen

- Aufbau und Funktion (Anatomie und Physiologie) des menschlichen Körpers

Es gibt Versuche, die wir nicht bewilligen müssen, aber eine andere Institution. So müssen Tierversuche von der Tierethikkommission oder von einem fakultätsinternen Ethikboard beurteilt werden.

Der Inhalt des Forschungsprojekts entscheidet darüber, ob es bewilligungspflicht ist. Unerheblich sind das Fachgebiet oder die Organisation.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

- Datenerhebung / Probeentnahme («Studien mit Personen», «Beobachtungsstudien»)

- Weiterverwendung von Proben und Daten

- Forschung mit Verstorbenen

- Forschung mit (toten) Embryonen und Föten

- Klinische Versuche mit Arzneimitteln

- Klinische Versuche mit Transplantatprodukten

- Klinische Versuche mit Produkten nach Artikel 2a Abs. 2 HMG

- Klinische Versuche der Gentherapie

- Klinische Versuche mit pathogenen und/oder genetisch veränderten Organismen

- Klinische Versuche der Transplantation menschlicher Organe oder Gewebe

- Übrige klinische Versuche

- Klinische Prüfung eines Medizinprodukts

- Leistungsstudie mit einem In-vitro-Diagnostikum

- Versuche mit humanen embryonalen Stammzellen

Bewilligungspflichtig sind Forschungsprojekte, die in den Geltungsbereich des Humanforschungsgesetzes fallen (Art. 2 HFG) sowie Forschung mit humanen, embryonalen Stammzellen, die unter das Stammzellenforschungsgesetz (StFG) fällt.

Für diese Kantone sind wir zuständig

Vorteile:

- Kanton Zürich

- Kanton Glarus

- Kanton Graubünden

- Kanton Schaffhausen

- Fürstentum Liechtenstein (eingeschränkt)

Ist die Kantonale Ethikkommission für mein Forschungsprojekt zuständig?

Zuständigkeit abklären lassen

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Projekt bewilligungspflichtig ist oder nicht, können Sie bei uns eine Zuständigkeitsabklärung beantragen.

Bitte reichen Sie keine Projekte ein, wenn Sie bereits wissen, dass wir nicht zuständig sind. Ausnahme: Sie brauchen eine Bestätigung für eine Publikation.

Dauer

Wir sind bestrebt, Zuständigkeitsanfragen zügig zu bearbeiten. Im Einzelfall kann es aber etwas länger dauern.

Kosten

- Wir werden 200 Franken Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen, dies unabhängig davon, ob das Vorhaben bewilligungspflichtig ist oder nicht.

- Bei einer multizentrischen Abklärung, bei der wir Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kantonen kontaktieren müssen, verrechnen wir 300 Franken.

Vorgehen

- Loggen Sie sich in das Gesuchsportal BASEC ein.

- Klicken Sie auf «Submit an application»

- Wählen Sie: «Clarification of responsibility / Support Request»

- Wählen Sie dann bei Type of Request (drop down menu): «Clarification of responsibility»

- Laden Sie eine Zusammenfassung Ihres Vorhabens hoch. Sie können dafür das folgende Formular verwenden:

Stellungnahme erstellen lassen

Vorteile:

- Wir können auf Wunsch zu Projekten Stellungnahmen abgeben, für die wir territorial nicht zuständig sind.

Beispiel: Eine Malaria-Impfstudie wird von Zürcher Tropenärzten in einem afrikanischen Land durchgeführt. Das Land verfügt über keine Ethikkommission. Hier können wir das Projekt beurteilen, wie wenn es in Zürich durchgeführt würde. Den Durchführungsort selber, können wir dabei selbstverständlich nicht beurteilen.

Vorteile:

- Ebenfalls können wir Register oder Biobanken begutachten und eine Stellungnahme dazu abgeben. Das ist allerdings keine Bewilligung

Gesetzliche Grundlage

Fristen

Es gelten die selben Fristen, wie für normale Einreichungen.

Vorgehen

- Loggen Sie sich in das Gesuchsportal BASEC ein.

- Gehen Sie auf «Submit an application»

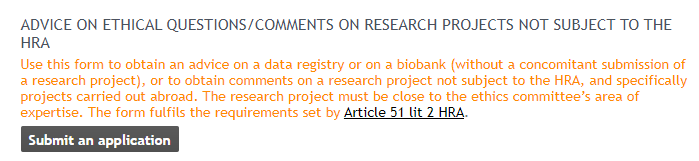

- Wählen Sie: «Advice on ethical questions/comments on research projects not subject to the HRA» (siehe Screenshot unten)

- Klicken Sie auf «Submit an application»

Abgrenzung

Ausbildungsarbeiten

Die Bewilligungspflicht ist nicht davon abhängig, ob mit der Arbeit noch ein Abschluss (z.B. Master) gemacht oder ein Titel (z.B. Dr. med.) erworben wird, sondern ob der Inhalt der Arbeit ein bewilligungspflichtiges Forschungsprojekt ist. Das Humanforschungsgesetz sieht hier keine Ausnahmeregelungen vor.

Praxiserfahrungsberichte

Praxiserfahrungsberichte (PEB) – insbesondere in Deutschland auch «Anwendungsbeobachtungen» genannt - fallen in der Regel nicht unter das Humanforschungsgesetz.

Es gibt allerdings Fälle, wo unverschlüsselte oder verschlüsselte Personendaten für die Beantwortung einer Forschungsfrage weiterverwendet werden sollen oder wo Patientinnen und Patienten aktiv involviert werden, z.B. indem diese Fragebogen ausfüllen müssen. In solchen Fällen sind die PEB innerhalb des Geltungsbereichs des Humanforschungsgesetztes und müssen regulär durch die Ethikkommission bewilligt werden.

Entscheidungshilfe: Folgende Punkte müssen alle erfüllt sein, damit ein PEB nicht als bewilligungspflichtige Humanforschung gilt:

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

- Bei den in einen PEB aufzunehmenden Daten handelt es sich ausschliesslich um Daten, die unabhängig vom PEB im Rahmen der ärztlichen Alltagspraxis bzw. Routinebehandlung erhoben werden.

- Ein Eingriff in den ordentlichen Behandlungsablauf findet nicht statt, d.h. es werden keine zusätzlichen Diagnose- oder Überwachungsverfahren durchgeführt.

- Es werden keine Fragebögen verwendet, die nicht auch Bestandteil der Routinebehandlung sind.

- Der Einsatz des Heilmittels sowie die Besuchsintervalle werden nicht durch einen Prüfplan (Protokoll) bestimmt oder mitbestimmt. Der Einsatz des Heilmittels ist allein Folge des routinemässigen Behandlungsentscheides des Arztes oder der Ärztin.

- Das Heilmittel wird gemäss zugelassener Fachinformation oder Produkteinformation (Indikation / Zweckbestimmung, Dosierung etc.) angewendet. Der Patient / die Patientin erhält nach der unbeeinflussten Behandlungsentscheidung der Ärztin oder des Arztes die für ihn oder sie notwendige Medikation bzw. Dosierung.

- Der Arzt oder die Ärztin verfügt beim Einsatz eines neu zugelassenen Heilmittels bereits über ausreichende Erfahrung, so dass von einer Routinebehandlung gesprochen werden kann.

- Es werden keine Vergleiche zwischen Heilmitteln verschiedener Anbieter gemacht. (Der PEB darf nicht so gestaltet werden, dass die Ärztin oder der Arzt vergleichende Daten / Resultate im Allgemeinen oder zu einer bestimmten Indikation liefert).

- Die Daten werden nur in anonymisierter oder verschlüsselter Form im PEB erfasst werden.

- Ein Monitoring oder Audit durch den Sponsor (z.B. Pharmaunternehmen), d.h. ein Einblick in die Originalunterlagen (z.B. Krankengeschichte), findet nicht statt.

- Dem Patienten, der Patientin / der Krankenkasse werden keine zusätzlichen Kosten verrechnet.

- Falls Gratismuster abgegeben werden, erfolgt dies gemäss Art. 32 des Heilmittelgesetzes bzw. Art. 2 und Art. 10 der Arzneimittel-Werbeverordnung.

- Der PEB (Erfassungsbogen und andere Dokumente) enthält keine Werbeelemente für das Heilmittel.

Sind eine oder mehrere dieser Punkte nicht erfüllt, so handelt es sich entweder um bewilligungspflichtige Forschung oder um ein vermutlich nicht-zulässiges Marketinginstrument.

Heilversuche (experimentelle Therapie)

Heilversuche oder genauer experimentelle Therapien sind nicht bewilligungspflichtig, da sie keine Forschung im Sinne des Humanforschungsgesetzes sind. Stattdessen nimmt eine Ärztin oder ein Arzt eine experimentelle Therapie im Rahmen ihrer oder seiner Therapiefreiheit vor.

Experimentelle Therapie kann zwei unterschiedliche Zielsetzungen haben:

- Ausschliesslich therapeutische Absicht. Die experimentelle Therapie ist dabei individuell ausgerichtet, alternativlos und ohne eine wissenschaftliche Fragestellung, oftmals als medikamentöse Ultima Ratio-Therapie bei einem Patienten oder einer Patientin mit einer lebensbedrohenden oder invalidisierenden Erkrankung, für die keine wirksame oder ausreichend wirksame Behandlung existiert. Der Impuls zur Behandlung geht eindeutig vom Bedürfnis einer individuellen Patientin, eines individuellen Patienten aus. Diese einzelnen Heilversuche sind leicht von Forschung abgrenzbar.

- Therapie, die – bis zu einem gewissen Grad – vom bisherigen Standard abweicht, ohne dass dafür eine zwingende therapeutische Notwendigkeit besteht. Zum Beispiel im Sinne einer Weiterentwicklung bestehender Verfahren oder bei der Etablierung neuartiger Verfahren. Beschränkt sich die vom Standard abweichende Therapie auf einzelne Patienten und Patientinnen kann man nicht von Forschung sprechen, da ein wesentliches Kriterium von Forschung, nämlich die systematische Generierung und Verbreitung von verallgemeinerbarem Wissen, nicht erfüllt ist. Man betritt in diesen Fällen jedoch eine rechtliche «Grauzone»! Ist ein neuartiger Ansatz mit einer wissenschaftlichen Fragestellung und einer systematischen Herangehensweise verbunden und besteht a priori eine Publikationsabsicht, überschreitet die experimentelle Therapie eine Grenze und wird zur bewilligungspflichtigen Forschung durch eine Ethikkommission. Der Impuls zur Behandlung geht dann nicht mehr vom individuellen Patienten oder von einer individuellen Patientin, sondern primär von dem / der behandelnden / forschenden Arzt oder Ärztin aus.

Weitere Erklärungen bietet die nachfolgende Ausführung der Ethikkommission Zürich (von swissethics übernommen):

Fallbeschreibungen

Eine Fallbeschreibung bringt keine verallgemeinerbaren Erkenntnisse. Sie ist daher von der Ethikkommission nicht vorgängig zu bewilligen. Selbstverständlich muss aber die betroffene Person ihre Einwilligung geben.

Bei einer Serie von Fallbeschreibungen wird die Sache schon schwieriger. Es ist vom Untersuchungsgegenstand abhängig, ob man aussagekräftige Ergebnisse generiert oder nicht. Die Grenze zwischen einer nicht bewilligungspflichtigen Serie von Fallbeschreibungen und einer (allenfalls underpowerten) Datenerhebung ist fliessend. Wir empfehlen in solchen Fällen eine Zuständigkeitsabklärung bei der Ethikkommission.

Qualitätssicherung

Bei der nicht bewilligungspflichtigen reinen Qualitätssicherung geht es darum, eine eingeführte und bereits angewendete Praxis in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit zu evaluieren und mit dem bereits publizierten, evidenzbasierten Standard zu vergleichen.

Die angestrebten Verbesserungen sollen direkt und primär der Institution dienen. Resultate beziehen sich «nur» auf die Versorgungsstrukturen und Dienstleistungsprozesse der Institution oder Organisation.

Sobald Qualitätssicherungsmassnamen mit Forschungsvorhaben vermischt werden, beispielsweise, wenn Outcomes oder die Quality of Life der Patientinnen und Patienten verglichen werden, wird das Vorhaben bewilligungspflichtig.

Für detailliertere Informationen lesen Sie bitte folgendes Abgrenzungspapier der KEK Zürich:

Rekurse

Gegen den Entscheid der Ethikkommission kann innerhalb von 30 Tagen ein Rekurs erhoben werden. Zuständig sind dabei die unten aufgelisteten Organe:

| Kanton Glarus | Departement Finanzen und Gesundheit des Kantons Glarus |

|---|---|

| Kanton Graubünden | Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit des Kantons Graubünden |

| Kanton Schaffhausen | Regierungsrat des Kantons Schaffhausen |

| Kanton Zürich | Regierungsrat des Kantons Zürich |

| Fürstentum Liechtenstein | Regierung des Fürstentums Liechtenstein |

Rechtliche Grundlagen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Die wichtigste Grundlage der Humanforschung stellt das Humanforschungsgesetz (HFG) dar. Die Verordnungen dazu (KlinV, KlinV-Mep, HFV und OV-HFG) regeln die klinischen Versuche, die nicht-klinischen Forschungsvorhaben sowie die Zusammensetzung der Ethikkommissionen.

Zum Gesetz gibt es eine Botschaft. Zu den Verordnungen erläuternde Berichte. Diese Dokumente erklären die Hintergründe zu den jeweiligen Gesetzesartikeln. Bei Fragen der Auslegung wenden Sie sich am besten direkt an uns.

Seit dem 26.05.2021 resp. dem 26.05.2022 sind auch die Europäische Verordnung über Medizinprodukte (MDR) sowie die Europäische Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) in der Schweiz relevant für klinische Versuche mit Medizinprodukten resp. mit In-vitro-Diagnostika.

- Bundesgesetz über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz, HFG)

- Botschaft zum HFG

- Verordnung über klinische Versuche in der Humanforschung (KlinV)

- Verordnung über klinische Versuche mit Medizinprodukten (KlinV-Mep)

- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

- Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika

- Verordnung über die Humanforschung mit Ausnahme der klinischen Versuche (HFV)

- Organisationsverordnung HFG (OV-HFG)

- Erläuternde Berichte zum Ausführungsrecht

- Erläuterungen zur KlinV-Mep und zur MepV

- Erläuterungen zu den Verordnungen nach der Revision 01.11.2024 (PDF)

Das Heilmittelgesetz regelt den Umgang mit Heilmitteln und ist zum Teil für klinische Studien mit Heilmitteln (Arzneimittel und Medizinprodukte) wichtig. Ebenfalls aufgeführt ist die Medizinprodukteverordnung, da es immer wieder zu Missverständnissen in Sachen Medizinprodukte kommt.

Die Forschung mit embryonalen Stammzellen muss ebenfalls von der Kantonalen Ethikkommission begutachtet werden. Diese Forschung ist allerdings nicht im Humanforschungsgesetz, sondern im Stammzellenforschungsgesetz und seiner Verordnung geregelt.

Für klinische Versuche mit Transplantation oder mit Transplantationsprodukten kann das Transplantationsgesetz und seine Verordnung hilfreich sein (besonders bei den Definitionen).

Für genetische Untersuchungen am Menschen gibt es eine eigene gesetzliche Grundlage.

Gerade in der Medizin wird mit sogenannt «besonders schützenswerten Daten» umgegangen. Wer diese ohne Einwilligung zweckentfremdet (z.B. für die Forschung), macht sich strafbar. Es ist daher wichtig, die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes und des Berufsgeheimnisses zu kennen, bevor man ein entsprechendes Forschungsprojekt beginnt.

Achtung: für kantonale Einrichtungen z.B. USZ gilt das kantonale Datenschutzgesetz (s.u.)

Gebühren

Die Gebühren richten sich nach Typ und Risikokategorie sowie der Finanzierungsquelle Ihres Forschungsvorhabens. Andere Dienstleistungen der KEK werden nach Arbeitsaufwand unter dem Tarifcode 6.0 in Rechnung gestellt.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Ethische Grundlagen

Schweizerischen

Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Leitfäden,

Positionspapiere und Empfehlungen der SAMW finden Sie in der

Themenauflistung hier.

swissethics

Leitfäden,

Positionspapiere und Empfehlungen der Ethikkommssion Zürich und von swissethics

finden Sie hier.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Kantonale Ethikkommission