Invasive gebietsfremde Tiere breiten sich schnell aus und sind schwierig zu tilgen. Für den Erfolg von Massnahmen ist es entscheidend, diese Arten frühzeitig zu erkennen und den zuständigen Stellen zu melden.

Problematik

Invasive Neozoen sind Tierarten, die sich ausserhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets durch menschliche Aktivitäten ansiedeln. Viele Arten breiten sich unabsichtlich durch Handel, Reiseverkehr oder Bautätigkeiten aus. Einige Arten werden gezielt durch Tierhaltende ausgesetzt. Invasive Neozoen richten vielfältige Schäden an:

- Verdrängung einheimischer Arten

- Übertragung von Krankheiten

- Schäden an Infrastrukturen

- Unterhalts- und Bekämpfungskosten

- Ernteverluste in der Land- und Forstwirtschaft und Fangeinbussen in der Fischerei

Da sich invasive Neozoen bewegen und verstecken können, ist eine Tilgung schwierig. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, müssen Massnahmen vorbeugend und auf die entsprechende Art angepasst sein.

Asiatische Hornissen

Asiatische Hornissen (Vespa velutina) breiten sich in der Schweiz seit 2017 vom Westen her rasch aus und wurden auch bereits im Kanton Zürich gesichtet. Ihre Nester befinden sich in der Nähe von Siedlungen oder hoch oben in Baumkronen. Um ihre Larven zu ernähren, jagen Asiatische Hornissen verschiedene einheimische Insekten, darunter auch Honigbienen. So bedrohen sie die Artenvielfalt und können geschwächte Honigbienenvölker gefährden.

Erkennen

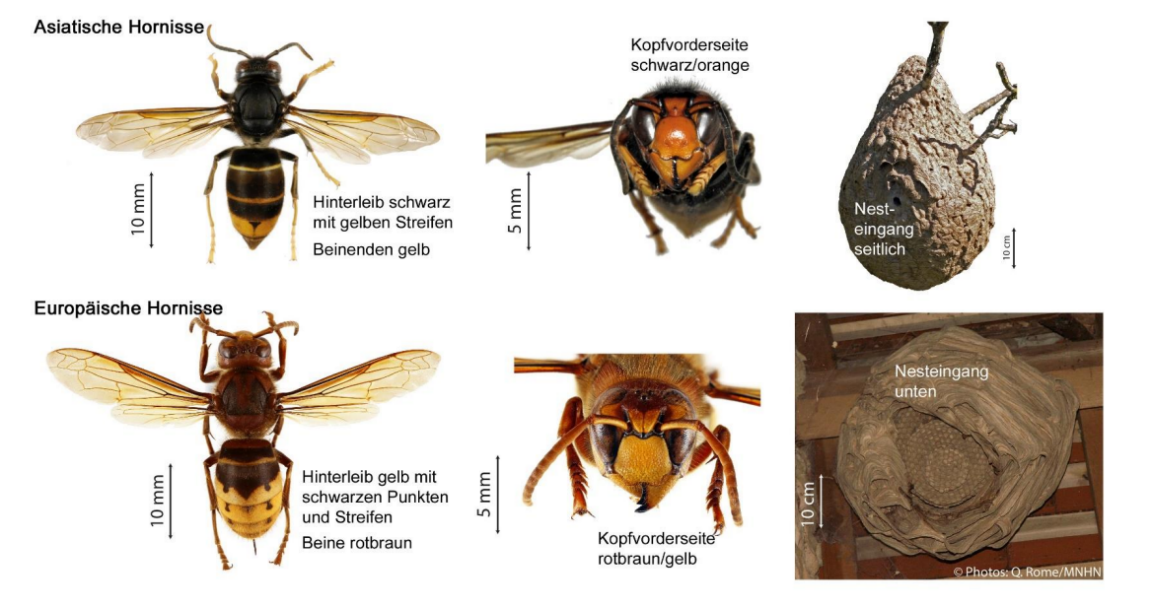

Die Asiatische Hornisse ist dunkler und etwas kleiner als die einheimische Hornisse. Sie hat gelbe Beine und ein oranges Gesicht. Ihr Hinterleib ist hauptsächlich schwarz und nicht gelb wie bei der einheimischen Hornisse.

Melden

Fotografieren oder filmen Sie das Insekt (und falls gesichtet auch das Nest). Je schärfer die Bilder sind, desto besser sind die Arten bestimmbar. Gehen Sie dabei aber nie näher als fünf Meter an ein Nest heran. Melden Sie den Fund über die Schweizer Meldeplattform für die asiatische Hornisse:

www.asiatischehornisse.ch

Handeln

Bei bestätigten Funden legt der Kanton das weitere Vorgehen fest. Speziell geschulte Fachpersonen entfernen die Nester der Asiatischen Hornisse.

Gebietsfremde Stechmücken (asiatische Tigermücke, asiatische Buschmücke)

Gebietsfremde Stechmücken breiten sich weltweit stark aus. Sie vermehren sich in kleinen Wasseransammlungen, die sie im Siedlungsgebiet finden: zum Beispiel in Blumentopf-Untersetzern, Kinderspielzeug oder alten Autoreifen. Gebietsfremde Stechmücken stechen auch tagsüber, und ihre Stiche sind oft schmerzhaft. Tigermücken können exotische Krankheiten wie Denguefieber und Zika verbreiten, indem sie Krankheitserreger von einer kranken auf eine gesunde Person übertragen.

Erkennen

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) und die Asiatischen Buschmückenarten (Aedes japonicus, Aedes koreicus) haben beide gestreifte Beine. Die Asiatische Tigermücke ist schwarz mit einer weissen Linie auf dem Rücken. Die Asiatische Buschmücke ist deutlich grösser als die Tigermücke, zudem ist sie braun und hat keine Linie auf dem Rücken.

Melden

Fotografieren Sie die Mücke von oben, sodass der Rücken, der Kopf und die Hinterbeine gut erkennbar sind. Je schärfer die Bilder sind, desto besser sind die Arten bestimmbar. Melden Sie den Fund über das Schweizerische Mückennetzwerk: www.muecken-schweiz.ch. Falls Sie die Mücke einfangen können, ohne sie zu zerdrücken, bewahren Sie diese bitte für weitere Abklärungen auf.

Handeln

Leeren Sie stehende Wasseransammlungen rund ums Haus regelmässig aus oder decken Sie diese ab. Das gilt z. B. für Blumentopf-Untersetzer, Giesskannen, Kinderspielzeug oder Regenwassertonnen. In Teichen oder Fliessgewässern sind keine Massnahmen notwendig, da die Mücken-Larven von Fischen oder Amphibien gefressen werden.

Gebietsfremde Plattwürmer

Gebietsfremde Plattwürmer werden mit Topfpflanzen und Erdmaterial verschleppt. Tagsüber verstecken sie sich an dunklen, feuchten Stellen, z. B. unter Pflanzentöpfen. Sie ernähren sich je nach Art von Regenwürmern, Schnecken, Spinnen oder Insekten. So bedrohen sie die Artenvielfalt und die Bodenqualität.

Erkennen

Gebietsfremde Plattwürmer haben einen wurmähnlichen Körper und werden je nach Art bis zu 20 Zentimeter gross. Ihre Unterseite ist flach, die Oberseite ist glatt und ohne «Rillen» (Ringsegmente) - dies im Gegensatz z. B. zu Regenwürmern und Blutegeln.

Melden

Fotografieren Sie das Tier von oben und von unten. Je schärfer die Bilder sind, desto besser sind die Arten bestimmbar. Melden Sie den Fund mit Foto per E-Mail an neobiota@bd.zh.ch. Bitte bewahren Sie den Plattwurm für weitere Abklärungen in einem geschlossenen Gefäss mit etwas Erde im Kühlschrank auf (nicht gefrieren).

Handeln

Kontrollieren Sie regelmässig die Unter- und Innenseite von Pflanzentöpfen sowie feuchte Stellen unter Matten, Folien oder Steinen. Beseitigen Sie die weiteren Plattwürmer mit heissem Wasser oder legen Sie sie in Seifenwasser. Achtung: Zerschneiden Sie die Plattwürmer nicht, denn aus jedem Teil kann ein neuer Plattwurm entstehen.

Gebietsfremde Ameisen

Invasive gebietsfremde Ameisen werden durch Pflanzen, Erde und Aushub verbreitet. Sie bilden Superkolonien, die nur schwierig beseitigt werden können. Invasive Ameisen verursachen Gebäudeschäden und beeinträchtigen die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner.

Erkennen

Invasive Ameisen sind 2 bis 6 Millimeter gross und braun bis schwarz gefärbt. Es ist schwierig, sie von einheimischen Arten zu unterscheiden. Typisch sind vor allem der aussergewöhnlich dichte Ameisenbefall und der Misserfolg von eigenen Bekämpfungsversuchen. Wir empfehlen, dass Sie für eine genaue Bestimmung eine Fachperson für Schädlingsbekämpfung beiziehen.

Melden

Melden Sie den Befall der Neobiota-Kontaktperson der Gemeinde, wenn die Ameisen als invasiv bestätigt werden.

Handeln

Bei einem Befall definiert die Gemeinde konkrete Massnahmen. Dazu gehört beispielsweise, dass Pflanzen, Töpfe oder Erde aus dem befallenen Gebiet nicht weitergegeben werden dürfen. Zudem sind bei Bauvorhaben in solchen Gebieten besondere Vorsichtsmassnahmen nötig.

Gewächshaustausendfüsser

Gewächshaustausendfüsser (Oxidus gracilis) werden hauptsächlich durch Pflanzen, Erde und ungereinigte Pflanzentöpfe oder Baumaschinen verbreitet. Vor allem abends und bei feuchter Witterung erscheinen sie in grosser Zahl an Fassaden und auf Terrassen. Sie können ein übelriechendes Sekret absondern, welches für den Menschen ungiftig ist. Gewächshaustausendfüsser ernähren sich von abgestorbenen Pflanzen und beschädigen daher meist keine lebenden Gartenpflanzen.

Erkennen

Gewächshaustausendfüsser sind 1.5-2.5 Zentimeter gross. Ihr Körper besteht aus 20 Segmenten («Abschnitten»), jedes mit einer Querrille auf dem Rücken und Seitenflügeln (kurze flache Fortsätze an den Seiten). Ihr Körper ist braun, ihre Beine und Seitenflügel sind hell. Gewächshaustausendfüsser haben keine Augen.

Handeln

Gewächshaustausendfüsser sind schwierig zu bekämpfen. Am besten einsaugen, Staubbeutel gefrieren und anschliessend im Abfall entsorgen. Da die Tiere keine glatten Flächen überwinden können, hilft unter Umständen das Anbringen von Schneckenzäunen oder Kunststoff-Absperrbändern.

Japankäfer

Der Japankäfer (Popillia japonica) ernährt sich von vielen verschiedenen Pflanzenarten, unter anderem auch von wertvollen Kulturpflanzen. Dadurch bedroht er die Artenvielfalt, die Landwirtschaft und auch die Gärten von Privatpersonen.

Im Wasser lebende Arten

Auch in Gewässern breiten sich invasive Arten unkontrolliert aus, vor allem durch nicht gereinigte Freizeitboote oder wenn Tiere aus Aquarien oder Gartenteichen ausgesetzt werden. Problematische Arten und hilfreiche Massnahmen werden auf den folgenden Seiten ausführlich erklärt:

Ansprechpersonen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Rechtliche Grundlagen

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Sektion Biosicherheit

Sekretariat

Bürozeiten

Montag bis Donnerstag

7.30 bis 12.00 Uhr und

13.30 bis 17.00 Uhr

Freitag

7.30 bis 12.00 Uhr und

13.30 bis 16.00 Uhr