Die Fachstelle NIS des AWEL unterstützt Gemeinden bei der Beurteilung von Baugesuchen für Mobilfunkanlagen. Sie führt Messungen von Mobilfunkstrahlung durch und informiert die Bevölkerung über die entsprechende Strahlenbelastung.

Auf dieser Seite

Grundlagen

Mobile Kommunikation

Unser Bedarf an mobiler Kommunikation steigt stetig und Mobilfunkanlagen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Immer mehr Menschen besitzen ein Mobiltelefon, um unterwegs zu telefonieren oder mobile Daten zu nutzen. In der Schweiz verfügen drei Netzbetreiber über die Konzession für den Betrieb eines Mobilfunknetzes: Swisscom, Sunrise und Salt.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Anbieter für Mobilfunk

Wer in der Schweiz mobil telefonieren oder Daten nutzen will, hat zahlreiche Angebote von Abonnementen zur Auswahl. Aber nicht alle diese Anbieter verfügen über ein eigenes Mobilfunknetz. Tatsächlich gibt es in der Schweiz derzeit nur drei kommerzielle Mobilfunknetzbetreiber: Swisscom, Sunrise und Salt. Alle anderen Anbieter mieten sich in eines der bestehenden Mobilfunknetze ein.

Das Mobilfunknetz

Zur Versorgung der Kunden bewirtschaften die drei Netzbetreiber je ein Mobilfunknetz bestehend aus vielen Funkzellen (vgl. Abbildung). Zu jeder Zelle gehört mindestens eine Antenne, die via Funk eine Verbindung zu den Mobiltelefonen in ihrer Umgebung herstellt. Üblicherweise werden von einem Standort aus drei Zellen versorgt. Alle Antennen an diesem Standort bilden eine sogenannte Mobilfunk-Basisstation. Alle in der Schweiz betriebenen Mobilfunk-Basisstationen sind auf www.funksender.ch ersichtlich.

Um Telefon, SMS und Internet über Mobilfunk nutzen zu können, muss das Mobiltelefon Empfang im Mobilfunknetz des gewählten Betreibers haben. Ausserhalb der Funkzellen besteht «kein Netz» und das Mobiltelefon kann weder für Telefonie, das Versenden oder Empfangen von SMS, noch fürs Surfen im Internet genutzt werden. Wird ein Anruf innerhalb einer Zelle getätigt, so nimmt die Basisstation das Signal vom Mobiltelefon über ihre Antennen auf und gibt es über Glasfaserleitungen oder über Richtfunk an die Telefonzentrale des Betreibers weiter. Dort wird abgefragt, in welcher Funkzelle sich das Empfänger-Mobiltelefon befindet. Über Glasfaserleitungen oder Richtfunk werden die Funksignale an die entsprechende Mobilfunk-Basisstation geleitet und eine Verbindung zum Empfänger-Mobiltelefon hergestellt.

Mobilfunkfrequenzen

Die Zuteilung von Frequenzen an verschiedene Funkanwendungen wird in der Schweiz durch das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) bzw. die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) geregelt. Für den kommerziellen Mobilfunk sind genau bestimmte Frequenzen zwischen 700 MHz und 3.8 GHz definiert. Die drei Netzbetreiber Swisscom, Sunrise und Salt haben für den Aufbau ihrer Netze beim BAKOM entsprechende Frequenzbänder ersteigert und können diese für die verschiedenen Übertragungs-Technologien (in der Regel UMTS = 3G, LTE = 4G, NR = 5G) verwenden.

Mobilfunkabdeckung in der Schweiz

Die Mobilfunkabdeckung der drei Betreiber ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut und kann auf der Website des jeweiligen Mobilfunknetzbetreibers abgefragt werden. Eine gute Netzabdeckung bedeutet nicht automatisch eine gute Qualität der verfügbaren Dienste: Die Übertragungsraten werden zwischen den Nutzenden innerhalb einer Zelle aufgeteilt. Befinden sich viele Nutzende in einer Zelle, kann es daher trotz gutem Empfang zu langsamen Übertragungsgeschwindigkeiten kommen.

5G und adaptive Antennen

Um eine gute Netzabdeckung zu gewährleisten und dem Bedarf an Gesprächs- und Datenkapazität gerecht zu werden, werden die Mobilfunknetze laufend ausgebaut und es kommen immer effizientere Übertragungstechnologien zum Einsatz. Die derzeit aktuellste Mobilfunk-Übertragungstechnologie 5G übertrifft 4G in Bezug auf Übertragungsgeschwindigkeit, -kapazität und Reaktionszeit deutlich. 5G eröffnet damit neue Anwendungsmöglichkeiten, z.B. im Bereich des autonomen Verkehrs oder neuer Smarthome-Anwendungen. Vor allem aber hilft 5G die steigenden Datenmengen, die über das Mobilfunknetz übertragen werden, effizienter zu bewältigen. Um sämtliche Vorteile der 5G-Technologie nutzen zu können, braucht es adaptive Antennen. Adaptive Antennen übertragen Daten gezielt und bedarfsgerecht an einzelne Nutzende. Gleichzeitig wird die Strahlung in allen anderen Richtungen reduziert.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Was ist 5G?

Die Abkürzung 5G steht für die fünfte Generation des Mobilfunks. Es handelt sich um den neusten Mobilfunkstandard bzw. die neuste Übertragungstechnologie, ähnlich wie eine neue Version eines Betriebssystems auf einem Computer.

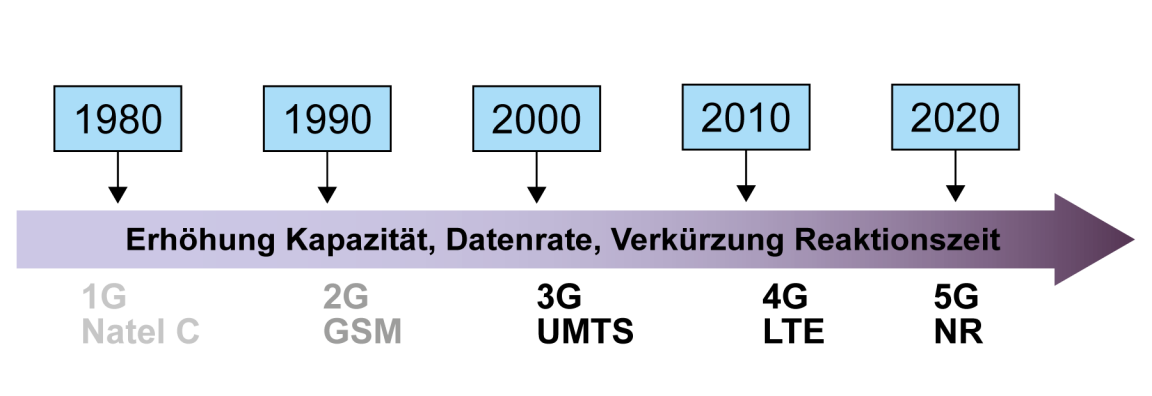

1G ermöglichte es erstmals, unterwegs zu telefonieren. Mit 2G (GSM) wurde das Versenden von SMS-Standard möglich. Mit 3G (UMTS) kam das Internet auf das Telefon und damit das Surfen und die Nutzung von Apps. 4G (LTE) machte das mobile Streaming und Internettelefonie möglich. Die neuste Übertragungstechnologie 5G (NR) ermöglicht die Vernetzung von Geräten und Sensoren und erlaubt Echtzeit-Verbindungen: Ferngesteuerte Anwendungen können so ausgeführt werden, als wäre die Person, welche sie bedient, direkt vor Ort.

Die 5G-Technologie kann grundsätzlich auf allen Mobilfunkfrequenzen und sowohl mit konventionellen als auch mit adaptiven Antennen verwendet werden. Um sämtliche Vorteile der 5G-Technologie nutzen zu können, braucht es jedoch adaptive Antennen. Diese werden heute nur im Frequenzbereich um 3600 MHz eingesetzt und praktisch immer mit 5G betrieben. Aus diesem Grund wird die 5G-Technologie häufig mit adaptiven Antennen gleichgesetzt und es hat sich der Begriff «5G-Antenne» etabliert.

Was sind adaptive Antennen?

Adaptive Antennen sind eine Weiterentwicklung in der Antennentechnologie. Sie sind in der Lage, die Signale bedarfsgesteuert nur in Richtung der einzelnen Endgeräte zu senden (sogenanntes «Beamforming»). Durch Beamforming wird die Übertragung oder der Empfang von Signalen in diese Richtung optimiert. Zu Zeiten oder in Richtungen, in denen kein Bedarf besteht, strahlt die adaptive Antenne damit weniger als eine konventionelle Antenne mit gleicher Leistung, die bedarfsunabhängig die zu versorgende Zelle gleichmässig befeldet.

Wieso ein Korrekturfaktor?

Werden von einer adaptiven Antenne mehrere Endgeräte gleichzeitig bedient, kann die adaptive Antenne nicht gleichzeitig mit der bewilligten Leistung in die verschiedenen Richtungen strahlen, sondern sie teilt die bewilligte Leistung auf die räumlich unterschiedlichen Ziele auf. Um die Grenzwerteinhaltung sicherzustellen, muss die vorgängige Berechnung aber davon ausgehen, dass die adaptive Antenne gleichzeitig in alle Richtungen die maximal mögliche Sendeleistung abstrahlt. Damit überschätzt die Berechnung die reale Strahlung in der Umgebung von adaptiven Antennen.

Aus diesem Grund darf bei bestimmten adaptiven Antennen ein Korrekturfaktor auf die maximal bewilligte Sendeleistung angewendet werden. Die Höhe des Faktors ist abhängig von der Anzahl separat ansteuerbarer Antenneneinheiten (Sub-Arrays), die wiederum bestimmen, auf wie viele einzelne «Beams» die Leistung der Antenne aufgeteilt werden kann. Der Korrekturfaktor erlaubt eine kurzzeitige Überschreitung der maximal bewilligten Sendeleistung. Dabei gilt: Je mehr einzelne Beams die Antenne bilden kann (also je weniger Leistung pro einzelnem Beam zur Verfügung steht), desto höher darf die kurzzeitige Überschreitung der bewilligten Leistung sein. So soll die oben genannte Überschätzung der realen Strahlung ausgeglichen werden.

Bei Anwendung eines Korrekturfaktors muss die bewilligte Leistung über einen bestimmten Zeitraum im Mittel eingehalten werden. Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) legt hierfür ein Intervall von 6 Minuten fest: Innerhalb dieses Intervalls sind kurze bedarfsgesteuerte Leistungsspitzen möglich, diese müssen aber durch nachfolgende Zeitabschnitte mit geringerer Leistung so kompensiert werden, dass im 6-Minuten-Mittel die bewilligte Leistung nicht überschritten wird.

Wann darf ein Korrekturfaktor angewendet werden?

Der Korrekturfaktor darf nur bei adaptiven Antennen mit mindestens acht separat ansteuerbaren Antenneneinheiten (Sub-Arrays) angewendet werden. Nur solche Antennen werden als «adaptive Antennen mit adaptivem Betrieb im Sinne der NISV» bezeichnet. Der adaptive Betrieb mit Korrekturfaktor ist zudem nur erlaubt, wenn die Antenne über eine automatische Leistungsbegrenzung verfügt, die ein Überschreiten der bewilligten Sendeleistung im 6-Minuten-Mittel durch entsprechende Leistungsdrosselung verhindert.

Grenzwerte

Im Mobilfunk werden hochfrequente elektromagnetische Felder für die drahtlose Übertragung von Sprache und Daten genutzt. Der Schutz der Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung ist in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) geregelt. Die NISV ist technologieneutral und gilt unabhängig davon, ob es sich bei der Mobilfunktechnologie um 3G, 4G oder 5G handelt. Die Grenzwerte der NISV sind frequenzabhängig und decken alle derzeit betriebenen Mobilfunkfrequenzen vollumfänglich ab. Um die Bevölkerung bestmöglich vor Mobilfunkstrahlung zu schützen, verfolgt die NISV ein zweistufiges Schutzsystem:

Zum Schutz vor den wissenschaftlich gesicherten Gesundheitsauswirkungen legt die NISV sogenannte Immissionsgrenzwerte fest. Es sind die gleichen Grenzwerte, wie sie auch im umliegenden Ausland mehrheitlich angewendet werden. Im Bereich der Mobilfunkfrequenzen liegen die Immissionsgrenzwerte zwischen 36 bis 61 Volt pro Meter (V/m). Sie müssen überall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten können.

Zusätzlich legt die NISV Vorsorgewerte – sogenannte Anlagegrenzwerte – fest. Diese sollen die Langzeitbelastung der Bevölkerung an Orten mit empfindlicher Nutzung (z.B. Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, ständige Arbeitsplätze und öffentliche Kinderspielplätze) tief halten. Die Anlagegrenzwerte betragen für Mobilfunkstrahlung 4 bis 6 V/m.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Gesundheitliche Auswirkungen von Hochfrequenz-Strahlung

Bei den Auswirkungen von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung auf den Menschen wird zwischen sogenannten thermischen und nicht-thermischen Wirkungen unterschieden.

Die thermischen Wirkungen (Folgen wie bei Hitzeeinwirkung) sind wissenschaftlich gut untersucht. Sie treten erst ab einer gewissen Stärke (Intensität) der Strahlung auf. Diese Strahlungsstärke bildet die Grundlage für internationale Grenzwerte, welche die Bevölkerung vor wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsschäden durch Mobilfunkstrahlung schützen.

Verschiedene Studien weisen auf biologische (sogenannte nicht-thermische) Effekte hin, die durch Strahlung mit einer Intensität deutlich unterhalb der internationalen Grenzwerte ausgelöst werden. Hinweise auf solche Effekte stammen zum einen aus epidemiologischen Studien, zum anderen aus Experimenten im Labor. So wurden beispielsweise Beeinflussungen der menschlichen Gehirnaktivität oder Veränderungen in Zellexperimenten beobachtet. Wie diese nicht-thermischen Effekte ausgelöst werden, und ob sie schädlich sind, wird weiterhin erforscht.

Schutz des Menschen vor Hochfrequenz-Strahlung

Der Schutz der Schweizer Bevölkerung vor Mobilfunkstrahlung ist in der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) geregelt. Neben den Immissionsgrenzwerten der NISV, welche international harmonisiert sind und vor wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsschäden durch thermische Wirkungen schützen, legt die NISV zusätzlich Vorsorgewerte auf Basis der technischen und betrieblichen Machbarkeit sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit fest. Diese sogenannten Anlagegrenzwerte sollen vor möglichen nicht-thermischen Effekten schützen und sind für Mobilfunkstrahlung rund 10-mal tiefer als die Immissionsgrenzwerte. Sie müssen nicht überall, sondern nur an Orten mit empfindlicher Nutzung eingehalten werden. Dazu zählen insbesondere Wohnungen, Schulen, Kindergärten, Spitäler, ständige Arbeitsplätze in Innenräumen und raumplanungsrechtlich festgelegte Kinderspielplätze – also Orte, wo sich Menschen während längerer Zeit aufhalten. Die Anlagegrenzwerte sollen an diesen Orten die Langzeitbelastung der Bevölkerung tief halten.

Schutz der Tiere und Pflanzen vor Hochfrequenz-Strahlung

Die Grenzwerte der NISV sind auf den Schutz von Menschen und nicht von Tieren oder Pflanzen zugeschnitten. Das Bundesgericht hat sich mehrfach mit der Thematik befasst und ist wiederholt zum Ergebnis gekommen, es bestehe aufgrund des derzeitig bekannten wissenschaftlichen Stands kein Anlass zur Anordnung von über die NISV hinausgehenden Emissionsbegrenzungen für Tiere und Pflanzen (z.B. Bundesgerichtsentscheid 1C_375/2020).

Anpassung von Grenzwerten

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat als Umweltfachstelle des Bundes die Aufgabe, die Forschung über gesundheitliche Auswirkungen nichtionisierender Strahlung zu verfolgen, die Ergebnisse zu bewerten und die Öffentlichkeit über den Stand der Wissenschaft und der Erfahrung zu informieren. Zur fachlichen Unterstützung hat das BAFU im Jahr 2014 hierzu eine beratende Expertengruppe NIS (BERENIS) einberufen. Diese sichtet die neu publizierten wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema und wählt diejenigen zur detaillierten Bewertung aus, die aus ihrer Sicht für den Schutz des Menschen von Bedeutung sind oder sein könnten. Das BAFU würde dem Bundesrat eine Anpassung der Immissionsgrenzwerte empfehlen, wenn neue gesicherte Erkenntnisse aus der Forschung oder aufgrund von Alltagserfahrungen dies erforderten.

Eine Änderung bzw. Lockerung der heutigen vorsorglichen Anlagegrenzwerte würde den Nachweis bedingen, dass die zu deren Einhaltung notwendigen Massnahmen technisch oder betrieblich nicht mehr möglich oder wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind.

Kontakt für Fragen zu gesundheitlichen Auswirkungen von nichtionisierender Strahlung:

- BAFU, Sektion NIS, nis@bafu.admin.ch, +41 58 462 92 49

- Schweizerisches medizinisches Beratungsnetz für nichtionisierende Strahlung MedNIS, www.mednis.ch, mednis@hin.ch, +41 26 300 94 60

Quellen und weiterführende Informationen

Bewilligung und Kontrolle

Baugesuche

Die Bewilligung von kommerziellen Mobilfunkanlagen liegt in der Kompetenz der Gemeinden. Sie sind somit auch für den Vollzug der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zuständig. Die Fachstelle NIS des AWEL unterstützt die Gemeinden, indem sie die Emissionserklärungen («Standortdatenblätter») der Mobilfunkbetreiber prüft. Die Prüfung beinhaltet in der Regel eine Standortkontrolle vor Ort sowie eine Strahlungsmodellierung des Standorts. Fehler im Standortdatenblatt müssen von dem Betreiber korrigiert werden, bevor die Fachstelle NIS in einem Fachbericht zuhanden der Gemeinde die Einhaltung der Vorgaben der NISV bestätigt. Der Fachbericht enthält auch Empfehlungen für Abnahmemessungen sowie weitere Auflagen zum Betrieb der Anlage.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Prüfung Standortdatenblatt

Neubauten und auch zahlreiche Umbauten von Mobilfunkanlagen werden in einem ordentlichen Bewilligungsverfahren beurteilt. Hierzu reicht der verantwortliche Betreiber ein Baugesuch bei der jeweiligen Standortgemeinde ein. Die Baubehörde prüft das Vorhaben aus baurechtlicher Sicht. Die NIS-Fachstelle des AWEL weiter beurteilt für die Gemeinde, ob das Gesuch die Vorgaben der NISV einhält. Die Beurteilung erfolgt in mehreren Schritten:

- 2D-Strahlungsmodellierung: Mit den im Standortdatenblatt ausgewiesenen Betriebsparametern wird eine 2D-Strahlungsmodellierung durchgeführt (Abbildung unten, linke Seite). Diese zeigt an, bei welchen Gebäuden in der Umgebung der projektierten Mobilfunkanlage Feldstärken nahe oder über dem Anlagegrenzwert vorliegen könnten, wenn die Gebäude unendlich hoch wären.

- Standortkontrolle: Für alle unter Punkt 1 als relevant ermittelten Gebäude werden vor Ort die konkreten Höhen für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) gemessen. Besonderes Augenmerk wird auch auf öffentliche Kinderspiel- und Pausenplätze, neu erstellte oder umgebaute Gebäude sowie leere Bauparzellen gelegt.

- 3D-Strahlungsmodellierung: Mit den vor Ort erhobenen OMEN-Höhen und den im Standortdatenblatt ausgewiesenen Betriebsdaten werden nun für alle unter Punkt 1 ermittelten Gebäude, die OMEN enthalten, die tatsächlichen maximalen Feldstärken berechnet (Abbildung unten, rechte Seite). Diese dürfen den Anlagegrenzwert nicht überschreiten. Weitere Sachverhalte, die immer überprüft werden, sind zum Beispiel a) die Richtigkeit der ausgewiesenen Gebäudedämpfungen sowie der umhüllenden Antennendiagramme, b) die Einhaltung des Immissionsgrenzwerts am höchstbelasteten OKA (OKA = Orte für kurzfristigen Aufenthalt) sowie c) das Vorliegen von sogenannten «Perimeterfällen», bei denen aufgrund der räumlichen Nähe zweier Mobilfunkstationen deren Strahlung gemeinsam berechnet werden muss. NIS-relevante Fehler im Standortdatenblatt werden der Gemeinde mitgeteilt. Die Gemeinde fordert die Gesuchstellerin zur Korrektur des Standortdatenblatts auf und reicht das von der Gesuchstellerin korrigierte Standortdatenblatt nochmals bei der NIS-Fachstelle zur Kontrolle ein.

- Fachbericht NIS: Ein umfassender Fachbericht zu Handen der Gemeinde wird von der NIS-Fachstelle erst dann erstellt, wenn alle NIS-relevanten Fehler behoben wurden und die Grenzwerte der NISV rechnerisch eingehalten sind. Zudem gibt die NIS-Fachstelle Empfehlungen für Anträge ab, die in die Baubewilligung übernommen werden sollten. Diese betreffen zum Beispiel Abnahmemessungen, die aus Sicht der NIS-Fachstelle nach Inbetriebnahme der (umgebauten) Anlage an bestimmten OMEN durchgeführt werden sollten.

Erklärung zu Abbildung links: Die 2D-Strahlungsmodellierung projiziert für jeden Punkt in der Umgebung der projektierten Mobilfunkanlage die höchstmögliche elektrische Feldstärke auf die Karte. Dies unabhängig davon, in welcher Höhe sich der Punkt befindet. Alle Gebäude, bei denen aufgrund dieser Projektion Feldstärken nahe oder über dem Anlagegrenzwert vorliegen könnten, sind blau umrandet. Für alle blau umrandeten Gebäude wird vor Ort eine genaue Höhenbestimmung durchgeführt, wenn es sich dabei um Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) handelt.

Erklärung zu Abbildung rechts: Mit den vor Ort erhobenen OMEN-Höhen wird nachfolgend eine 3D-Strahlungsmodellierung durchgeführt. Diese zeigt die tatsächliche maximale Feldstärke für jeden untersuchten OMEN an. Schwarze Kreuze zeigen Orte für mögliche Abnahmemessungen. Existiert vom höchstbelasteten Punkt im Gebäude kein Sichtkontakt zur Anlage, ist eine Abnahmemessung nicht sinnvoll, da die Strahlung durch die vorgelagerten Gebäudewände grösstenteils abgeschirmt wird (graues Kreuz).

Nicht bewilligungspflichtige Änderungen

Die Fachstelle NIS prüft auch Standortdatenblätter, mit denen die Betreiber nicht bewilligungspflichtige Änderungen an den Anlagen deklarieren. Solche Änderungen sind z. B. im «Nachtrag vom 28. März 2013 zur Vollzugsempfehlung zur NISV für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, BUWAL 2002» des BAFU beschrieben.

Betriebskontrollen

Mobilfunkanlagen werden auch im Betrieb überwacht, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte der NISV eingehalten werden. Hierzu gleichen betriebseigene Qualitätssicherungssysteme täglich die bewilligten mit den fernsteuerbaren betriebenen Parametern ab. Jede Abweichung des tatsächlichen Anlagenbetriebs vom bewilligten Zustand wird aufgezeichnet. Die NIS-Fachstelle erhält alle zwei Monate von den Betreibern Zusammenfassungen aller Fehlermeldungen und deren Behebung zur Kontrolle. Zudem sind die Betreiber verpflichtet, in einer Datenbank des BAKOM für jede Anlage alle relevanten Betriebs- und Bewilligungsdaten zu hinterlegen und zweiwöchentlich zu aktualisieren. Auf diese Datenbank hat die Fachstelle NIS Zugriff und führt so Stichkontrollen an den Anlagen durch.

Nicht alle Betriebsparameter können ferngesteuert durch die Qualitätssicherungssysteme kontrolliert werden, so zum Beispiel die Antennenhöhen oder die horizontale Ausrichtung der Antennen (Azimute). Zur Überprüfung dieser Parameter hat das AWEL im Herbst 2023 Stichprobenkontrollen an 18 Anlagen vor Ort durchführen lassen. Die Resultate dieser Kontrollen sind im Bericht «Qualitätssicherungssysteme für Mobilfunkanlagen: Vor-Ort-Kontrollen im Kanton Zürich» zusammengefasst.

Städte Winterthur und Zürich

Die Städte Winterthur und Zürich unterhalten eigene Fachstellen NIS und führen die oben beschriebenen Prüfungen und Kontrollen selbst durch.

Messungen

Abnahmemessungen

Im Baubewilligungsverfahren muss die Einhaltung der Grenzwerte der NISV rechnerisch nachgewiesen werden. Da diese rechnerische Prognose die Strahlausbreitung aber nie in allen Feinheiten abbilden kann, empfiehlt die NIS-Fachstelle der Gemeinde zusätzlich eine Abnahmemessung, wenn an einem Ort mit empfindlicher Nutzung (OMEN) die zu erwartende elektrische Feldstärke nahe am Anlagegrenzwert liegt. Abnahmemessungen werden also nicht durchgeführt, um zu kontrollieren, ob die eingestellten Betriebsparameter (z.B. die Leistung) den bewilligten Parametern im Standortdatenblatt entsprechen, sondern um zu prüfen, ob lokale Gegebenheiten wie z.B. eine reflektierende Fläche die berechnete Feldstärke am OMEN über den Anlagegrenzwert hinaus erhöhen. Die BAFU-Vollzugsempfehlung zur NISV (2002) empfiehlt eine Abnahmemessung, wenn gemäss rechnerischer Prognose der vorsorgliche Anlagegrenzwert an einem Ort mit empfindlicher Nutzung (OMEN) zu 80 Prozent erreicht wird.

Abnahmemessungen werden von Messfirmen nach den Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) durchgeführt.

Bei einer gemessenen Grenzwertverletzung werden die Betriebsparameter umgehend derart angepasst, dass der Anlagegrenzwert eingehalten wird. Die Anpassungen werden in einem neuen Standortdatenblatt festgehalten, welches das Vorhergehende ersetzt.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Auswahl der Messorte, Zeitpunkt der Abnahmemessungen

Die Fachstelle NIS gibt im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens in ihrem Fachbericht eine Empfehlung ab, an welchen OMEN aus ihrer Sicht eine Abnahmemessung sinnvoll ist. Bei der Auswahl der Messorte berücksichtigt sie neben der Vollzugsempfehlung auch die lokalen Gegebenheiten wie Sichtkontakt zu den Antennen oder mögliche Reflexionen und weicht in begründeten Fällen von der 80-Prozent-Regel ab. Die Fachstelle NIS empfiehlt, Abnahmemessungen innerhalb von drei Monaten nach Inbetriebnahme der neuen oder umgebauten Anlage durchzuführen.

Organisation und Ablauf von Abnahmemessungen

Sind nach Inbetriebnahme von neuen oder umgebauten Mobilfunkanlagen gemäss Baubewilligung Abnahmemessungen durchzuführen, gibt der Anlagebetreiber diese bei einem unabhängigen, eidgenössisch akkreditierten Messunternehmen in Auftrag. Es ist Sache des Messunternehmens, die Bewohnenden der zu messenden OMEN zu kontaktieren und Termine für die Messungen in deren Wohn- oder Arbeitsräumen zu fixieren. Eine Entschädigung für allfällige Umtriebe der betroffenen Anwohnenden ist nicht vorgesehen.

Abnahmemessungen müssen nach den Empfehlungen des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) durchgeführt werden. Um eine Abnahmemessung durchführen zu können, benötigt das Messunternehmen Informationen zu den konkret auf der Mobilfunkanlage betriebenen Frequenzen und Funkdiensten. Zudem müssen für jede Abnahmemessung die kritischen Strahlneigungswinkel der Antennen eingestellt werden. Diese Einstellungen werden durch das Messunternehmen ferngesteuert oder per Telefon unmittelbar vor der Abnahmemessung beim Anlagebetreiber ausgelöst. Erst zu diesem Zeitpunkt erhält der Betreiber Kenntnis über den genauen Messtermin und -zeitpunkt.

Gemessen werden jeweils stabile Referenzsignale der Funkdienste, die später mit der bewilligten Leistung zu einer maximal möglichen Feldstärke verrechnet werden. Dieses Hochrechnungsverfahren ist notwendig, da die Anlage nur dann mit der maximalen – also bewilligten – Leistung senden kann, wenn sie voll ausgelastet (d.h. von vielen Nutzenden gleichzeitig beansprucht) wird. Diese volle Auslastung kann für die Abnahmemessung nicht simuliert werden. Die Kosten für Abnahmemessungen werden durch den Verursacher, also den Anlagebetreiber getragen.

Kontrolle des Prüfberichts

Nach Abschluss der Messungen werden die Messresultate und Hochrechnungen zusammen mit Fotos der Messorte und spezifischen Betriebsparametern vom Messunternehmen in einem Prüfbericht zusammengefasst. Der Prüfbericht wird der Bewilligungsbehörde und der Fachstelle NIS zur Kontrolle zugestellt. Letztere veranlasst bei Fehlern deren Korrektur durch das Messunternehmen und informiert die Bewilligungsbehörde über das Resultat ihrer Kontrolle.

Vorgehen bei einer Grenzwertverletzung

Bei etwa einem Zehntel aller Abnahmemessungen ergeben sich Feldstärken (meist knapp) über dem Anlagegrenzwert. In solchen Fällen erarbeitet das Messunternehmen in Absprache mit dem Betreiber einen Vorschlag, wie der Grenzwert am OMEN eingehalten werden kann: In der Regel erfolgt eine Leistungsreduktion und/oder eine Verkleinerung des Winkelbereichs für die vertikale Strahlneigung. Diese neuen Betriebsparameter werden noch am Tag der Messung vom Betreiber umgesetzt, zudem müssen sie in einem neuen Standortdatenblatt deklariert werden. Dieses wird der Bewilligungsbehörde und der Fachstelle NIS ebenfalls zur Kontrolle eingereicht.

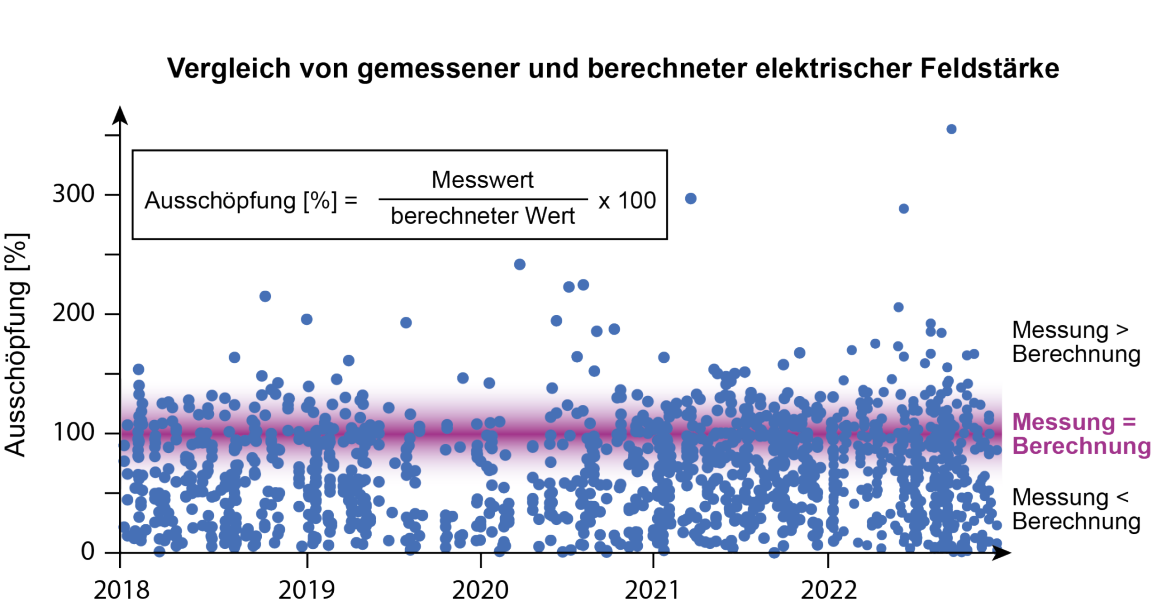

Häufig liegt die im Rahmen einer Abnahmemessung ermittelte Feldstärke deutlich unter dem zuvor berechneten Wert (siehe Grafik «Vergleich von gemessener und berechneter elektrischer Feldstärke»). Dies ist auf die grundsätzlich sehr konservative Berechnungsmethode zurückzuführen (Worst-Case-Berechnung), insbesondere im Hinblick auf Antennen- und Gebäudedämpfung. Besteht zwischen Messort und Antenne freier Sichtkontakt und liegt der Messort im Hauptstrahl der Antenne, so stimmen die berechneten und die gemessenen Feldstärken in der Regel gut überein.

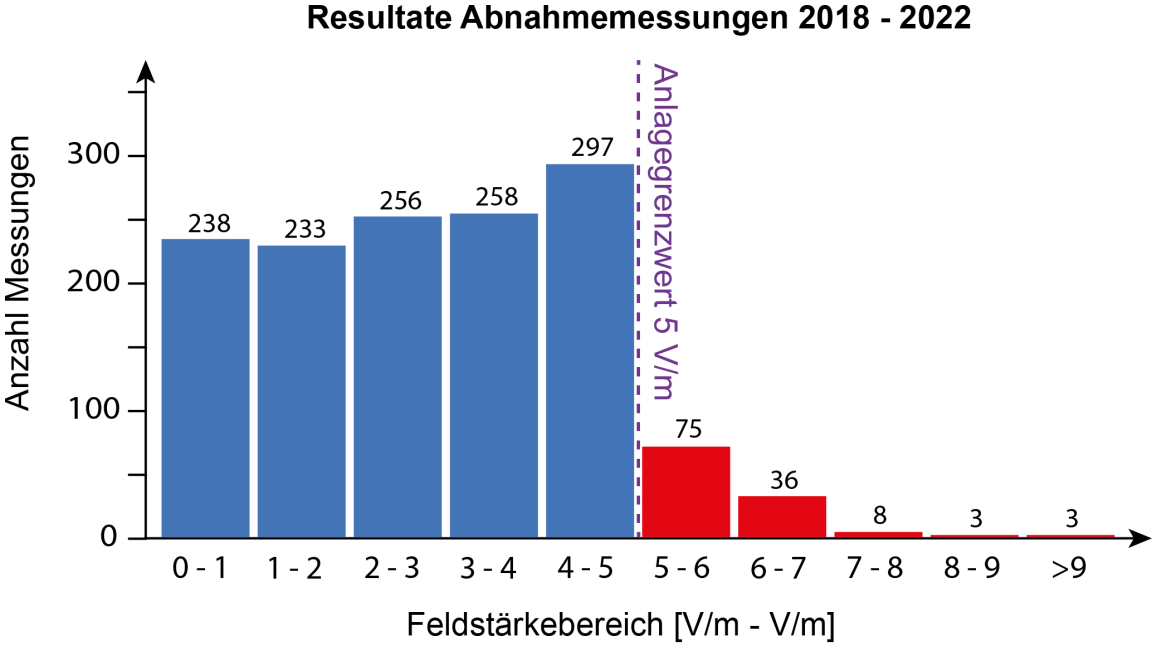

In rund 10 Prozent der Abnahmemessungen ergeben sich gemessene Werte über dem Anlagegrenzwert; dies ist auf lokale Strahlungsreflektion zurückzuführen. Bei vereinzelten deutlich erhöhten Messwerten sind auch technische Fehler bei der Messung nicht auszuschliessen. Die Grafik «Resultate Abnahmemessungen 2018 – 2022» zeigt die Ergebnisse von rund 1'400 Abnahmemessungen, die im Kanton Zürich in diesem Zeitraum durchgeführt wurden und bei denen der Anlagegrenzwert 5 V/m betrug.

Kurzzeitmessungen NIS im Kanton Zürich

Um einen Überblick über die Belastung der Bevölkerung durch Funkstrahlung an verschiedenen Orten im Kanton Zürich zu erhalten, führt das AWEL seit 2011 systematische halbstündige Messungen der hochfrequenten nichtionisierenden Strahlung (HF-NIS) durch. Die Messungen werden mit einem Narda SRM 3006 durchgeführt und finden hauptsächlich auf Pausenplätzen von Schulen statt. Das Narda SRM 3006 ist ein professionelles Messgerät, das die Strahlung von Mobilfunkanlagen, mobilen Kommunikationsgeräten, Radio- und Fernsehsendern sowie WLAN-Netzen aufzeichnet. Die Messungen werden alle zwei Jahre auf 10 bis 15 bisher nicht besuchten Pausenplätzen durchgeführt. In den dazwischen liegenden Jahren werden Wiederholungsmessungen an 17 bereits früher besuchten Messorten durchgeführt. Diese Messungen erlauben Aussagen über die zeitliche Entwicklung der Expositionen, die sich vor allem durch den Ausbau und die technische Weiterentwicklung der Funknetze ändern.

Die Orte, an denen nur einmal gemessen wurde, sind auf der nachfolgenden Karte mit hellgrünen Markierungen gekennzeichnet. Die für Wiederholungsmessungen vorgesehenen Messorte sind dunkelgrün markiert. Die Zahlen geben die Anzahl der Messorte in einer bestimmten Region an. Durch Anklicken wird die Region vergrössert und die einzelnen Messorte werden sichtbar. Die Messergebnisse an einem bestimmten Ort können durch Klicken auf eine Markierung auf der Karte oder durch Eingabe des Gemeinde- oder Messortnamens im Suchfeld abgerufen werden.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Um die Messwerte einordnen zu können, empfiehlt es sich, einen Vergleich mit den Anlagegrenzwerten der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) anzustellen. In den Grafiken sind diese als lilafarbene Linien für die Kategorien Mobilfunk und Rundfunk eingezeichnet.

Die Anlagegrenzwerte der NISV sind Vorsorgegrenzwerte. Sie begrenzen die Strahlung einer einzelnen Anlage. Die Grenzwerte müssen dort eingehalten werden, wo sich Menschen längere Zeit aufhalten, so zum Beispiel in Wohnungen, an ständigen Arbeitsplätzen in Innenräumen, in Schulen und Kindergärten und auf deren Pausenplätzen. Der Anlagegrenzwert für Mobilfunkanlagen beträgt in den meisten Fällen 5 V/m, für Rundfunkanwendungen 3 V/m. Da die Messresultate oft von mehreren Anlagen und – im Fall von Mobilfunk – auch von mobilen Endgeräten stammen, hat ein Vergleich mit dem Anlagegrenzwert lediglich orientierenden Charakter.

Der Schutz aller Menschen, insbesondere auch von Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit wie Kindern, Kranken, Betagten und Schwangeren, vor wissenschaftlich gesicherten Gesundheitsbeeinträchtigungen durch nichtionisierende Strahlung erfolgt durch die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der NISV. Diese müssen überall eingehalten werden, wo sich Menschen aufhalten können, und umfassen die Strahlung aller Funkanwendungen. Die Immissionsgrenzwerte für Funkanwendungen sind frequenzabhängig und liegen zwischen 28 und 61 V/m.

Die Kategorie Mobilfunk enthält die elektrischen Feldstärken aller von Basisstationen und mobilen Endgeräten genutzten Mobilfunkfrequenzen zwischen 700 MHz und 3.8 GHz.

Die Kategorie Rundfunk enthält die für Rundfunk und Fernsehen genutzten elektrischen Feldstärken im Frequenzbereich zwischen 88 MHz und 700 MHz.

Die Kategorie WLAN enthält die für WLAN und bestimmte Hochfrequenzgeräte nutzbaren Frequenzen im Bereich von 2400 MHz und 5 GHz.

Die einzelnen elektrischen Feldstärken werden für die Kategorisierung als Quadratwurzelsummen zusammengefasst.

Die für alle Funkanwendungen gemessenen Frequenzbereiche mit den genauen Start- und Stoppfrequenzen sind der Metadatenbeschreibung zur OGD-Ressource «Rohdaten Messwerte» zu entnehmen.

Die gemessenen elektrischen Feldstärken liegen meist deutlich unter den jeweiligen Anlagegrenzwerten. Der Grossteil der Strahlung entfällt auf die Kategorie Mobilfunk. Die Wiederholungsmessungen zeigen mit wenigen Ausnahmen keinen systematischen Trend hin zu höheren Feldstärken. Dies kann daran liegen, dass immer effizientere Übertragungstechnologien (z.B. UMTS – 3G, LTE – 4G, NR – 5G) die immer grösser werdenden mobil übertragenen Datenmengen bewältigen, anstatt dass es zu einem «Mehr» an Strahlung an den gemessenen Orten kommt.

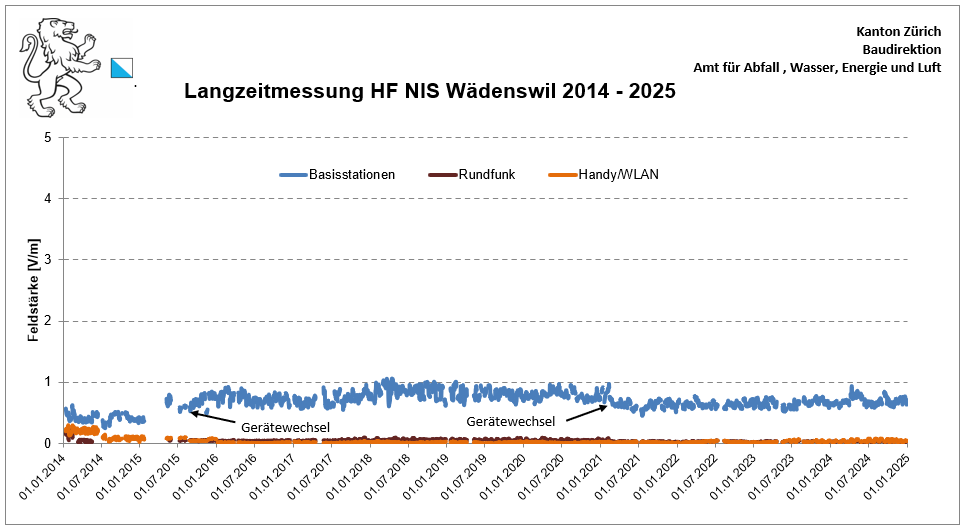

Langzeitmessungen NIS

Um Aussagen über die zeitliche Entwicklung (Tagesgang, saisonale und jährliche Entwicklung) der Mobilfunkstrahlung machen zu können, betreibt das AWEL verschiedene Standorte, an denen mit portablen Dosimetern die elektrischen Feldstärken in verschiedenen Frequenzbändern zwischen 88 Megahertz (MHz) und 6 Gigahertz (GHz) gemessen werden. Die Standorte befinden sich bei einem Spielplatz im Zentrum von Wädenswil (Betrieb seit 2014), auf dem Dach der kantonalen Verwaltung Stampfenbachstrasse 12/14 in Zürich (Betrieb seit 2017) und im Hauptbahnhof Zürich nahe des «Treffpunkts» in der Haupthalle (Betrieb seit 2023). Obwohl die Anlagegrenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) nur für die Strahlung gelten, die von einzelnen Funkanlagen ausgehen und auf Orte mit empfindlicher Nutzung einwirken, ermöglicht ein Vergleich der gemessenen elektrischen Feldstärken mit diesen Grenzwerten eine Einordnung der Höhe der Strahlenbelastung an den Messorten. Der Anlagegrenzwert für die allermeisten Mobilfunkanlagen liegt bei 5 V/m, für Rundfunkanlagen bei 3 V/m. WLAN-Strahlung liegt im selben Frequenzbereich wie Mobilfunkstrahlung und kann daher ebenfalls gegen den für Mobilfunkanlagen gültigen Anlagegrenzwert verglichen werden. Die elektrischen Feldstärken liegen an allen Messorten deutlich unter diesen Grenzwerten.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

An diesem etwas erhöht gelegenen Standort werden alle zwei Minuten Feldstärken gemessen und diese den Kategorien Basisstationen, Rundfunk und Handy/WLAN zugeordnet. Die nachfolgende Grafik zeigt Tagesmittelwerte. Basisstationen liefern mit bis zu 1 V/m den grössten Beitrag zu den gemessenen Feldstärken. Die gesamte Feldstärke liegt deutlich unter den Anlagegrenzwerten für Mobilfunk und Rundfunk, die auf dem nahe gelegenen öffentlichen Kinderspielplatz gelten. Ein systematischer Trend der gemessenen Feldstärken mit der Zeit ist nicht erkennbar; grössere Sprünge sind auf den Wechsel des Messgeräts zurückzuführen.

Tagesgang

Unser Nutzungsverhalten ist bei einer Betrachtung des Tagesgangs der Feldstärken von Basisstationen deutlich zu erkennen: Typischerweise steigt die Feldstärke über den Tag an, erreicht in den Abendstunden die höchsten Werte und fällt dann in der Nacht bis in die frühen Morgenstunden wieder ab. Dies erklärt sich durch einen Anstieg der Nutzung drahtloser Kommunikationsmittel über den Tag mit einem Maximum in den Abendstunden, während nachts die Sendeleistung der Anlagen durch eine geringe Nutzung sinkt und in den frühen Morgenstunden auf ein Minimum fällt.

Messung einer adaptiven Antenne mithilfe eines räumlichen Sensornetzes

Im Projekt «Monitoring adaptiver Antennen mittels eines räumlichen Sensornetzes» wurde die zeitliche und räumliche Dynamik von adaptiv betriebenen Antennen erfasst und sichtbar gemacht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Beams der Antennen tatsächlich vorwiegend dorthin abgestrahlt wurden, wo Mobilfunkbedarf herrschte. Die übrigen Gebiete wurden gleichzeitig weniger bestrahlt. Ohne direkten Sichtkontakt zwischen Antenne und Mobiltelefon konnte beobachtet werden, wie die Verbindung über verschiedene Ausbreitungswege und auch Reflexionen hergestellt wurde. Zudem konnte durch langanhaltende Downloads grosser Datenmenge das Eingreifen der automatischen Leistungsbegrenzung beobachtet werden. Diese sorgt dafür, dass die adaptive Antenne beim Betrieb mit einem Korrekturfaktor <1 im 6-Minuten-Mittel die bewilligte Leistung nicht überschreitet.

Messungen Kleinzellen

Die bestehenden Mobilfunknetze werden punktuell durch Kleinanlagen mit einer maximalen Sendeleistung von 6 Watt ERP (ERP = effective radiated power, Mass für die abgestrahlte Leistung) ergänzt. Gemäss der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung ist für solche Anlagen ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung des Anlagegrenzwerts an umliegenden Orten mit empfindlicher Nutzung nicht notwendig. Messungen in der Umgebung einer solchen Anlage bestätigen, dass bei Berücksichtigung einer Mindestmontagehöhe die Feldstärken deutlich unter den Grenzwerten liegen, die für entsprechende leistungsstärkere Basisstationen gelten würden.

Persönliche Strahlenbelastung mit nichtionisierender Strahlung

Im Auftrag des AWEL hat das Schweizerische Tropen- und Public Health (Swiss TPH) Institut die persönliche Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (HF-EMF) von 115 Personen aus dem Kanton Zürich gemessen.

In der Studie werden sowohl die Höhe der persönlichen Belastung mit nichtionisierender Strahlung, als auch die verantwortlichen Strahlungsquellen quantifiziert. Studienteilnehmende waren im Kanton Zürich wohnhafte junge Erwachsene sowie Eltern und ihre Kinder. Die Studie zeigt zum Beispiel, dass die mittlere gemessene persönliche Exposition im Kanton Zürich deutlich unter den gesetzlich festgelegten Anlagegrenzwerten für Mobilfunk-Basisstationen liegt. Die Hauptbeiträge der Expositionen stammen dabei zu etwa gleichen Anteilen von Mobilfunk-Basisstationen und Mobilfunktelefonen. Weniger relevant sind Rundfunksender, WLAN und Schnurlostelefone.

Exposition nach Aufenthaltsort

Am höchsten, jedoch immer noch weit unter den für Mobilfunk-Basisstationen geltenden Anlagegrenzwerten, ist die mittlere persönliche Exposition in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die tiefsten Werte wurden in der Schule und zu Hause gemessen. Besonders interessant sind Berechnungen zur direkt vom Gehirn bzw. vom Körper aufgenommenen Strahlendosis. Es zeigt sich, dass der bei weitem überwiegende Teil dieser Dosis von körpernah betriebenen Kommunikationsgeräten (vor allem dem Mobiltelefon) verursacht wird, während nur wenige Prozent auf entferntere Quellen wie Mobilfunk-Basisstationen entfallen.

Der persönliche Umgang mit drahtlosen Kommunikationsmitteln, vor allem die Nutzung des Mobiltelefons bei schlechter Verbindungsqualität, hat also unter Umständen einen grossen Einfluss auf die persönliche Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, welche z.B. durch eine angepasste Nutzung des eigenen Mobiltelefons deutlich verringert werden kann.

Dialogmodell

Das freiwillige Dialogmodell im Kanton Zürich

Der Kantonsrat hat sich am 3. November 2014 gegen eine gesetzliche Regelung der Standortauswahl für Mobilfunksendeanlagen ausgesprochen (KR-Nr. 324/2008) und unterstützt stattdessen die Einführung eines freiwilligen Dialogmodells. Dieses ermöglicht den Gemeinden eine aktive Einflussnahme auf zukünftige Standorte für Mobilfunksendeanlagen, welche im Rahmen des ordentlichen Bewilligungsverfahrens nicht möglich ist. Das Vorgehen entspricht auch dem Wunsch der Mehrheit der Gemeinden des Kantons Zürich.

Zur Umsetzung des Dialogmodells hat die Baudirektion mit Swisscom, Salt und Sunrise eine Vereinbarung über die Standortevaluation und -koordination im Rahmen des kommunalen Baubewilligungsverfahrens ausgearbeitet, an die sich die Gemeinden anschliessen können.

Die Vereinbarung verpflichtet die Mobilfunkbetreiber, angeschlossene Gemeinden jährlich über den aktuellen Stand der langfristigen Netzplanung, sowie möglichst frühzeitig über kurzfristige Planungsänderungen zu unterrichten. Standorte für neue Mobilfunksendeanlagen sollen im Dialog mit der jeweiligen Standortgemeinde erarbeitet werden.

Die nachfolgende Infobox gibt einen Überblick über den Ablauf des Dialog-Prozesses. Der genaue Verfahrensablauf sowie weiterführende Informationen zum Dialogmodell entnehmen Sie der Vereinbarung.

- Download Vereinbarung Dialogmodell PDF | 7 Seiten | Deutsch | 1 MB

- Download Liste der angeschlossenen Gemeinden PDF | 4 Seiten | Deutsch | 201 KB

- Download Anschlusserklärung zur Standortevaluation und –koordination für neue Mobilfunksendeanlagen im Rahmen des Dialogmodells PDF | 1 Seiten | Deutsch | 226 KB

Ablauf des Dialog-Prozesses

Erste Information der Gemeinde (A*)

Jeweils im Mai erhalten die Gemeinden von den Mobilfunkbetreibern allgemeine Informationen über den Stand der langfristigen Netzplanung.

- Für Neubauvorhaben enthält diese Information in der Regel eine grobe Bezeichnung des entsprechenden Suchkreises.

- Für Umbauten bestehender Anlagen werden die Adressen der Standorte angegeben.

>> Erste Möglichkeit zum Dialog: Auf Wunsch der Gemeinde wird der Suchkreis für Neubauten präzisiert, sodass die Gemeinde sich bereits zu diesem Zeitpunkt mit eigenen Vorschlägen einbringen kann. Wird auf diesem Weg ein geeigneter Standort gefunden, entfällt der zweite Informationsschritt durch den Betreiber.

Zweite Information der Gemeinde (B*)

Der Betreiber informiert die Gemeinde, wenn ein Standort für einen Neubau gefunden wurde. Der Standort wird mit Adresse angegeben.

>> Zweite Möglichkeit zum Dialog: Die Gemeinde kann nun Alternativstandorte im Umkreis von 200 Metern um den von dem Betreiber gefundenen Standort vorschlagen. Diese werden anschliessend von dem Betreiber im Hinblick auf technische und wirtschaftliche Machbarkeit geprüft.

Standortentscheid und Bewilligung (C, D*)

- Ohne Reaktion der Gemeinde wird ein Baugesuch für den von dem Betreiber vorgeschlagenen Standort eingereicht. Dasselbe gilt, wenn kein alternativer Standort gefunden werden konnte, der in Bezug auf technische und wirtschaftliche Machbarkeit von dem Betreiber akzeptiert werden konnte.

- Konnte ein für den Betreiber akzeptabler alternativer Standort gefunden werden, wird das Baugesuch für diesen eingereicht.

- Mit Einreichen des Baugesuchs an die zuständige Gemeinde wird in jedem Fall und wie bisher üblich das ordentliche Bewilligungsverfahren eingeleitet.

* Die Buchstaben bezeichnen die entsprechenden Prozessschritte der Vereinbarung über die Standortevaluation und -koordination im Rahmen des kommunalen Bewilligungsverfahrens.

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Sektion Strahlung

Kontaktperson Nadia Vogel