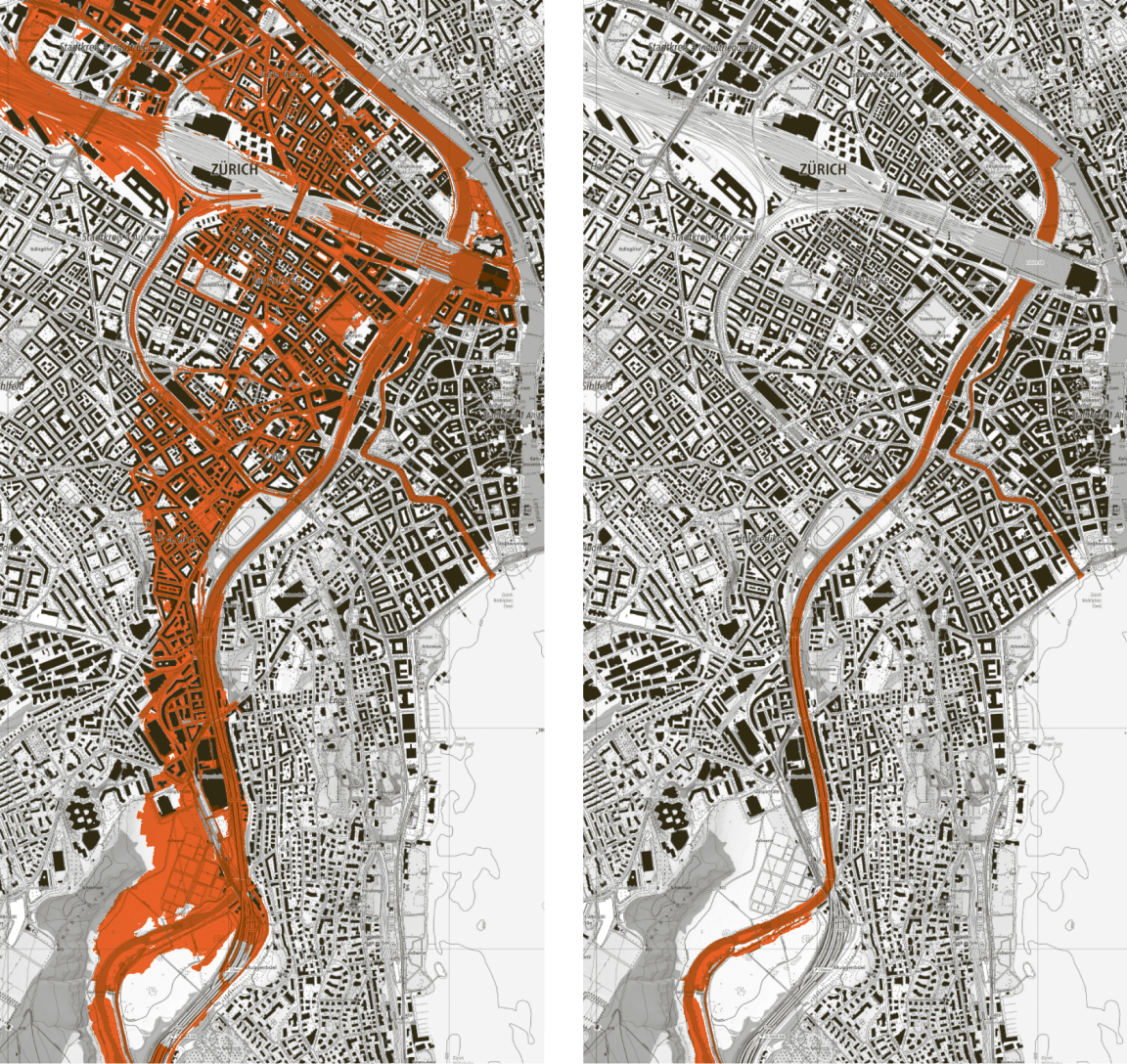

Bei einem extremen Sihl-Hochwasser drohen allein in der Stadt Zürich Gebäudeschäden von über 6 Milliarden Franken. Ein Entlastungsstollen von Langnau am Albis nach Thalwil ermöglicht ab 2026 die Überleitung von Hochwasserspitzen der Sihl in den Zürichsee. Damit beseitigt er das mit Abstand grösste Hochwasser-Risiko im Kanton Zürich.

Auf dieser Seite

Aktuell

Diese Arbeiten stehen in nächster Zeit an

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Bis zum Bauabschluss ist im Bereich des künftigen Einlaufbauwerks noch Folgendes geplant:

- Einlauftrichter, Treppenhaus und Betriebsgebäude:

- Betonbau fertigstellen

- Innenausbau

- Schutztunnel über dem Bahngleis rückbauen

- Gleishilfsbrücke ausbauen und Gleis instand stellen

- Spundwände (Stahlwände zur Abschottung der Baugrube) rückbauen

- Endgestaltung des Flussbetts, Ufer mit grossen Steinblöcken sichern

- Sihl nach rechts ins ursprüngliche Flussbett rückverlegen

- Baustellen-Installationen abbauen

- Baustellenbereich wiederherstellen, Landschaftsgestaltung

Bis zum Bauabschluss ist im Bereich des künftigen Auslaufbauwerks noch Folgendes geplant:

Bergseite:

- Betonbauarbeiten für den Entlüftungsschacht und die Toskammer, die das Wasser vor dem Eintritt in den See abbremst, fertigstellen

- Baugrube auffüllen, Umgebung gestalten

- Baustellen-Installationen abbauen, Baustellenbereich wiederherstellen

Seeseite:

- Aushubarbeiten im See fertigstellen

- Unterwasserbodenplatte für den Rechteckkanal erstellen, der das Wasser in den See leitet

- Betonbau des Rechteckkanals in der trockengelegten Baugrube

- Seestrasse auf die ursprüngliche Lage zurückverlegen

- Baustellen-Installationen abbauen, Baustellenbereich wiederherstellen

Einblick in die laufenden Bauarbeiten

Live erleben

Schauen Sie von der Plattform aus zu

Auf einer Baustelle gibt es immer etwas zu beobachten und zu bestaunen – und aus der Höhe geht dies besonders gut. Von der Besuchsplattform im Rütiboden überblicken Sie die Bauarbeiten am Einlaufbauwerk des Entlastungsstollens. Illustrationen des bekannten Karikaturisten Ruedi Widmer machen das Geschehen auf der Baustelle verständlich und stellen Berufe und Baugeräte vor.

Die Besuchsplattform steht direkt am Sihluferweg. Vom Bahnhof Langnau-Gattikon ist sie bequem zu Fuss in etwa 20 Minuten zu erreichen. Folgen Sie den Wegweisern des Wanderweges Nr. 84 in Richtung Sihlwald oder nehmen Sie das Velo (Route 94).

Faszinierende Einblicke @stollenreporter

Was muss man sich unter wandernden Nasen vorstellen? Solchen und anderen Fragen gehen unsere Stollenreporter nach. In Videos, Fotos und Textposts zeigen sie die Menschen hinter der Kulisse, verraten Überraschendes rund um die Bauarbeiten oder bringen Fun Facts zur Geschichte der Sihl oder zur Natur. (Bei den erwähnten Nasen handelt es sich übrigens um eine Fischart.)

Darum geht's

Bei extremen Unwettern kann die sonst gemächlich dahinfliessende Sihl zum reissenden Fluss werden und im unteren Sihltal und der Stadt Zürich massive Überschwemmungen anrichten. Verschiedene Studien zeigten, dass ein Entlastungsstollen die beste Variante ist, um die bedrohten Gebiete zu schützen. Der Stollen, der zwischen Langnau am Albis und Thalwil realisiert wird, kommt erst bei sehr grossen und seltenen Wassermengen zum Einsatz.

Nach heutigen Erkenntnissen wird etwa alle 20 Jahre Sihlwasser durch den Entlastungsstollen strömen.

Schutz für das Sihltal und Zürich

Der Entlastungsstollen sorgt dafür, dass die Marke von 300 Kubikmetern pro Sekunde nicht überschritten wird. Denn darüber würde es für das untere Sihltal und die Stadt Zürich kritisch und es wäre mit Hochwasserschäden zu rechnen.

Ab einer Menge von 250 Kubikmeter pro Sekunde fliesst Wasser in den Stollen, der so einen Teil des Sihlwassers in den Zürichsee umleitet. Zum Vergleich: Im Juli 2021, als viele Flüsse und Seen über die Ufer traten, erreichte die Sihl 248 Kubikmeter pro Sekunde. Im August 2005 lag das Maximum bei 290 Kubikmetern pro Sekunde.

Der Entlastungsstollen schützt vor einer Sihl Hochwasserspitze von bis zu 600 Kubikmetern pro Sekunde. Das entspricht einem Extremhochwasser mit einer statistischen Eintretenswahrscheinlichkeit von einmal in 500 Jahren. Die maximale Kapazität des Stollens beträgt rund 330 Kubikmeter pro Sekunde.

Nur geringe Auswirkungen auf den Zürichseepegel

Im Rahmen der Planungsarbeiten wurden auch die Auswirkungen des durch den Stollen geleiteten Hochwassers auf den Zürichseepegel untersucht. Dabei zeigte sich, dass selbst die Umleitung extremer Sihl-Hochwasserspitzen lediglich zu einem zusätzlichen Anstieg des Seespiegels um wenige Zentimeter führen würde. Dieser Anstieg kann ausgeglichen werden:

- durch die geplante Erhöhung der Abflusskapazität der Limmat bei der Münster- und Rathausbrücke,

- und die Verbesserung der Steuerbarkeit des Platzspitzwehrs in der Stadt Zürich.

Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

Die Kosten für die Planung und den Bau des Entlastungsstollens und die ökologischen Ersatzmassnahmen betragen rund 175 Millionen Franken. Diese Investition des Kantons Zürich steht in einem sehr günstigen Verhältnis zum verhinderten Schadenswert: Bei einem Extremhochwasser der Sihl könnten alleine in der Stadt Zürich Schäden von bis zu 6,7 Milliarden Franken entstehen.

Den grössten Teil der Kosten trägt der Kanton Zürich; der Bund, die Stadt Zürich, die SBB und die SZU beteiligen sich ebenfalls.

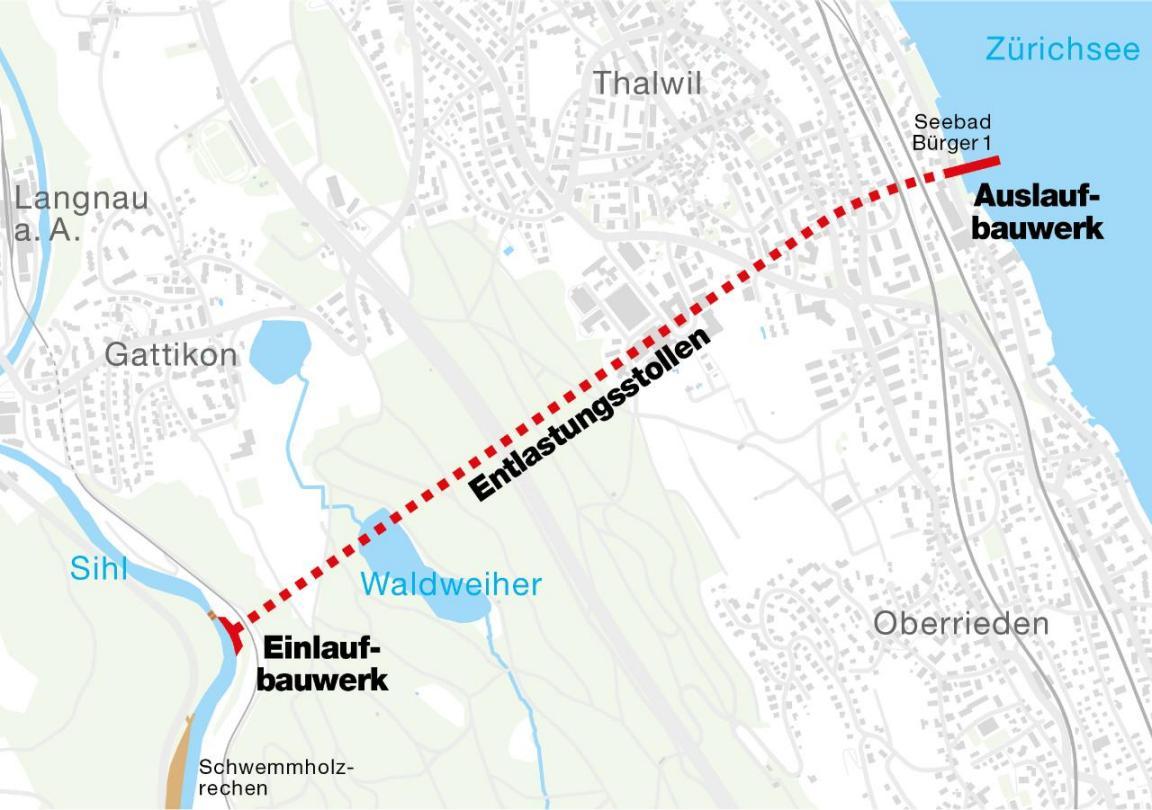

Der Bau

Der Einlauf des Entlastungsstollens befindet sich an der Sihl direkt beim 2017 errichteten Schwemmholzrechen, oberhalb von Langnau am Albis. Im Bereich des Seebads Bürger I in Thalwil mündet der Entlastungsstollen in den Zürichsee.

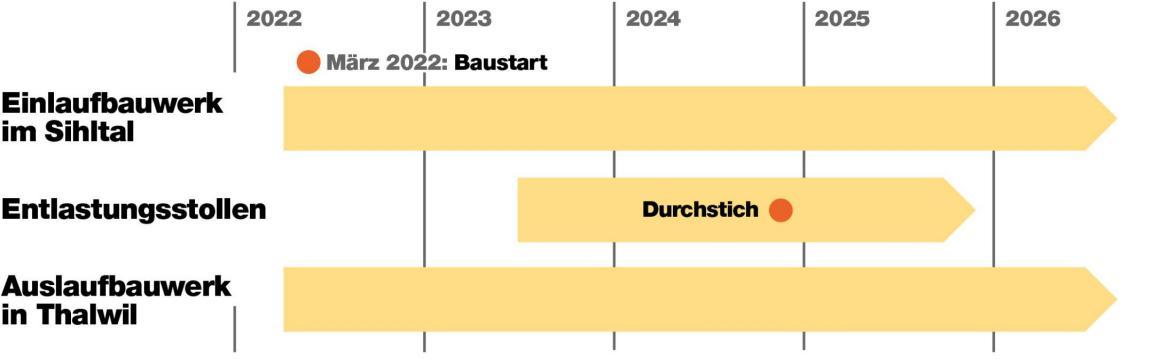

Zeitplan

26. November 2024: Die Stollenröhre ist fertig

Nach rund siebenmonatiger Fahrt durch den Zimmerberg traf die Tunnelbohrmaschine am 26. November 2024 um 10.14 Uhr am Zürichsee in Thalwil ein und trat zurück ans Tageslicht. Sie brach nicht nur den kreisrunden Stollen aus dem Fels, sondern kleidete ihn gleich auch mit vorgefertigten Betonelementen aus. Zurück bleibt eine fixfertige Betonröhre.

Übersicht

Einlaufbauwerk

Die Hochwasserspitzen der Sihl werden über ein automatisch reguliertes Einlaufbauwerk entnommen.

Schlauchwehre senken sich automatisch

Im Einlaufbauwerk steht ein Wehr aus einer Betonmauer und zwei darauf befestigten, luftgefüllten Schläuchen. Bei normalem Wasserstand der Sihl und bei ungefährlichen Hochwassern versperrt das Wehr den Einlauf in den Stollen. Melden die Messgeräte am Oberlauf der Sihl, dass der Pegelstand den kritischen Wert übersteigt, senken sich die 40 Meter langen Schlauchwehre automatisch und Sihlwasser kann in den Zürichsee abfliessen.

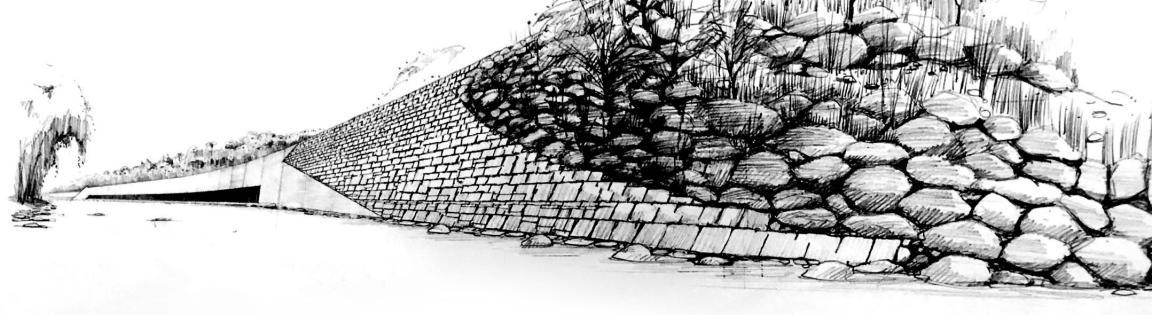

In die Landschaft eingepasst

Die Länge des Einlaufbauwerks beträgt rund 100 Meter. Nach seiner Fertigstellung werden an der Sihl vor allem noch die Tauchwand und die mit einem Rechen versehene Einlauföffnung sichtbar sein. Die sorgfältige Gestaltung der sichtbaren Teile des Bauwerks erfolgt in Zusammenarbeit mit Fachleuten für Architektur und Landschaftsgestaltung.

Wie funktioniert das Schlauchwehr?

Auslaufbauwerk

Das Auslaufbauwerk zur Einleitung der Hochwasserspitzen in den Zürichsee ist unmittelbar nördlich der Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Bereich des Seebads Bürger I in Thalwil geplant.

Unter der Seestrasse in den See

Der Entlastungsstollen mündet in Thalwil neben der Abwasserreinigungsanlage in die sogenannte Toskammer des Auslaufbauwerks. Daran anschliessend unterquert ein rechteckiger, acht Meter breiter und sechs Meter hoher Betonkanal die Seestrasse und das Seebad Bürger I. Er führt rund 90 Meter in den Zürichsee hinaus.

Hier, weit weg vom Seeufer und mindestens drei Meter unter der Wasseroberfläche, gelangt das abgeleitete Sihlwasser kontrolliert in den See. Ein Gitter beim Mündungsbauwerk sorgt dafür, dass niemand in das Auslaufbauwerk eindringen kann.

Eine Bremskammer für das Wasser

Wegen des Gefälles im Stollen strömt das Sihlwasser mit etwa 50 km/h in die Toskammer. Dort wird es auf weniger als 15 km/h abgebremst. Ansonsten würde es mit hoher Energie in den See fliessen und Schlamm vom Seegrund aufwirbeln. Dies würde das Seewasser trüben und sehr wahrscheinlich nahegelegene Trinkwasserfassungen beeinträchtigen.

Ein Luftschacht oberhalb der Toskammer sorgt für die Belüftung und die Abfuhr der Luft, die durch den Stollen mittransportiert wird.

Ein sehr anspruchsvolles Bauvorhaben

Die Entwicklung der gesamten Anlage stellte das Projektteam vor etliche technische Herausforderungen. An der ETH Zürich wurden aufwändige Versuche an Modellen des Einlauf- und des Auslaufbauwerk durchgeführt, bis die optimale Lösung gefunden war.

Auch das Bauverfahren muss komplexe Ansprüche erfüllen. Im Sihltal kommt wegen der besonderen geologischen Situation eine spezielle Tunnelbohrmaschine zum Einsatz, sobald die Baugrube für das Einlaufbauwerk ausgehoben ist. Ihr Bohrkopf stützt den ausgebrochenen Hohlraum mit einer Stahlröhre. So verhindert sie, dass sich Felsplatten von der Decke lösen können. Gleich anschliessend kleidet sie den Stollen mit vorgefertigten Stahlbetonelementen, Tübbinge genannt, aus.

Das Ausbruchmaterial wird im Sihltal zwischengelagert und von dort grösstenteils mit Bahnwagen umweltverträglich abtransportiert.

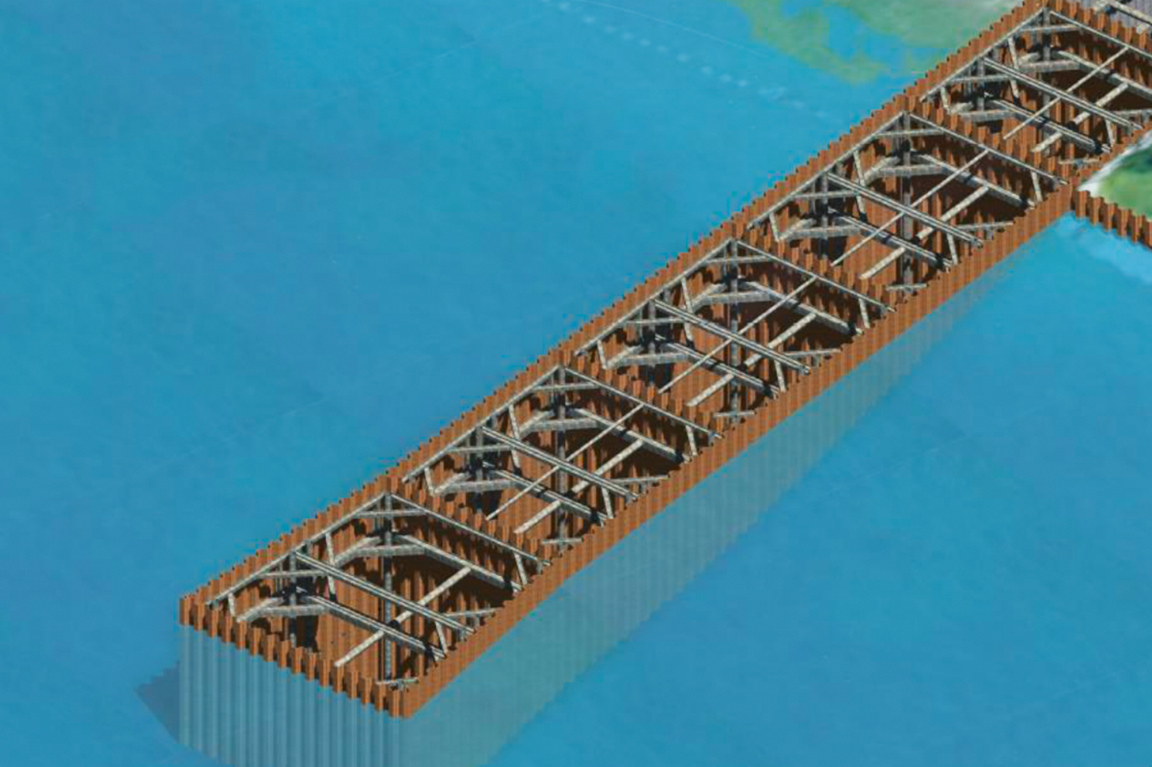

In Thalwil sind die äusserst engen Platzverhältnisse in dicht besiedeltem Gebiet eine Herausforderung. Während der gesamten Bauzeit muss die Seestrasse durchgehend in beide Richtungen befahrbar bleiben. Auch für das Bauen im Wasser sind einige Schwierigkeiten zu meistern. Die Baugrube für den Bau des Betonkanals wird mithilfe von Spundwänden – bestehend aus einzelnen Stahlprofilen – im Zürichsee errichtet und das Wasser ausgepumpt. Somit kann der Bau des Betonkanals im Trockenen stattfinden.

Ökologische Ersatzmassnahmen

Der Kanton Zürich baut den Entlastungsstollen Sihl-Zürichsee mit der grösstmöglichen Rücksicht auf Fauna und Flora. Dennoch hat der Bau des Stollens Auswirkungen auf die Umwelt: Mit dem Einlaufbauwerk wird ein Stück Sihlufer verbaut, für das Auslaufbauwerk wird in Unterwasser-Lebensräume des Zürichsees eingegriffen.

Deshalb ist der Kanton Zürich gesetzlich verpflichtet, sogenannte ökologische Ersatzmassnahmen zu leisten – das heisst, den verlorenen Naturraum an anderer Stelle so weit wie möglich zurückzugewinnen. Dafür sind zwei Orte vorgesehen: an der Sihl bei Langnau am Albis und am Zürichsee in Richterswil.

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft