Die Konferenz Berufsbildung bringt Expertinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Verwaltung zusammen. Sie fördert den Austausch und stärkt den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Zürich.

Konferenz Berufsbildung 2026

Die diesjährige Konferenz Berufsbildung findet am 16. April 2026 an der Pädagogischen Hochschule Zürich statt. Führende Personen aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Verwaltung erleben vielfältige Impulsreferate, eine inspirierende Podiumsdiskussion und wertvolle Gelegenheiten zum Austausch.

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner stärken Betriebe – Die Qualität der betrieblichen Ausbildung als strategischer Erfolgsfaktor.

Im Zentrum der Konferenz Berufsbildung 2026 stehen Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, wie sie mit ihrem Engagement die Lehrbetriebe stärken. Denn die Qualität der betrieblichen Ausbildung ist ein strategischer Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen.

Konferenz Berufsbildung 2025

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Technologien werden innovativer, Anforderungen wechseln laufend und eine neue Generation von Fachkräften wächst heran. Vor diesem Hintergrund widmete sich die Konferenz Berufsbildung 2025 diesem Thema:

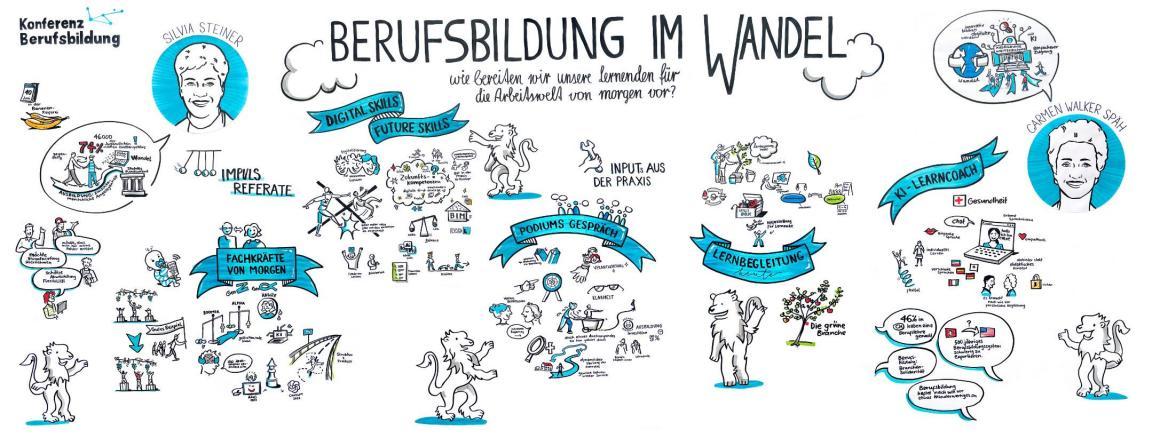

Berufsbildung im Wandel – Wie bereiten wir unsere Lernenden auf die Arbeitswelt von morgen vor?

Inspiration für mögliche Antworten lieferten die Jugendlichen gleich selbst: An der Konferenz wurden Video-Statements von Lernenden eingespielt.

Aktuelle Erkenntnisse

Denkanstösse und Antworten erhielten die eingeladenen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Verwaltung im Rahmen von vielfältigen Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion.

«Die junge Generation möchte Freiheit und Struktur»

Hartwin Maas, Zukunftsforscher

«Auf digitalen Basiskompetenzen baut alles auf»

Sarah Genner, Digitalexpertin

«Lernende ausbilden = Lernende begleiten»

Erich Affentranger, Geschäftsführer

«Lernen ohne Grenzen»

Marion Leu, Careum Verlag

Graphic Recording

Grafik-Lernende haben die Konferenz Berufsbildung 2025 grafisch zusammengefasst.

Konferenz Berufsbildung 2024

Der Bildungsbericht 2023 zeigt deutlich auf, dass die Berufsbildung zunehmend unter Druck steht. Die Handlungsfelder für eine zukunftsgerichtete und starke Berufsbildung im Kanton Zürich sind vielschichtig und können nur gemeinsam angegangen werden. Aus diesem Grund widmete sich die 13. Konferenz Berufsbildung dem Thema: «Zusammenarbeit stärken! – Impulse für die Berufsbildung im Kanton Zürich».

Aktuelle Erkenntnisse zur Lehrstellenförderung

Dr. Belinda Aeschlimann und Prof. Dr. Lukas Graf des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung zeigten die neusten Erkenntnisse und Handlungsfelder aus der Situationsanalyse der Lehrstellenförderung im Kanton Zürich auf. Im Anschluss diskutierten die Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Dr. Silvia Steiner, der Amtschef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts (MBA) Dr. Niklaus Schatzmann und der Leiter des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung Prof. Dr. Lukas Graf die Frage «Wie schafft man attraktive Lehrstellen?». Das Referat und die Studie zur Situationsanalyse der Lehrstellenförderung des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung (OBS EHB) sind nachfolgend zu finden.

Zusammenarbeit verbessern

Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Bildung tauschten sich in drei Workshops über ausgewählte, aktuelle Anliegen der Berufsbildung aus.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Berufsbildnerinnen und Praxisbildner nehmen eine zentrale Rolle in der Berufsbildung ein. Sie formen die Fachkräfte von morgen. Führungskräfte, Vorgesetzte, Personalverantwortliche, Lernende sowie andere Berufsbildnerinnen und Praxisbildner im Betrieb nehmen am meisten Einfluss auf die Rolle der Berufsbildnerinnen und Praxisbildner. Damit die Ausbildenden in ihrer Rolle weiter gestärkt werden, braucht es ein beständiges Netzwerk, regelmässige Austauschtreffen, Weiterbildungen und Unterstützungsangebote.

Nächste Schritte MBA

Die Erkenntnisse bieten eine wichtige Grundlage für die Herbstveranstaltung Treffpunkt.Berufsbildung. Dieser Anlass wird jährlich vom MBA organisiert und stellt Themen aus der Praxis in den Mittelpunkt. Netzwerken, Erfahrungen austauschen und Angebote des MBA stehen im Zentrum des Anlasses.

Für eine funktionierende Berufsbildung ist zentral, dass die verschiedenen Akteure die nötigen Informationen erhalten und austauschen. Ein verbesserter Informationsaustausch unter den Organisationen der Arbeitswelt (OdA), Betrieben, Lernenden und Behörden im Kanton Zürich kann dazu beitragen, mehr Betriebe und Jugendliche für den dualen Bildungsweg zu gewinnen sowie nationale Bildungsthemen und -trends besser aufzunehmen.

Nächste Schritte MBA

Die OdAs wurden als wichtige Absender und Multiplikatoren im Bereich Informationsaustausch identifiziert. Ein guter Austausch zwischen den OdAs und dem MBA könnte in dieser Hinsicht gewinnbringend sein. Um die Zusammenarbeit mit den OdAs weiter zu stärken, hat das MBA im 2025 eine «OdA Konferenz» geplant.

In diesem Workshop hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Anliegen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in der Berufsbildung einzubringen. Die Wichtigkeit eines guten Informationsaustausches und einer engeren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Bildung wurde in der Diskussion mehrfach betont. Insbesondere in Projekten wird ein frühzeitiger Einbezug von betroffenen Akteuren gewünscht.

Nächste Schritte MBA

Die Erkenntnisse aus der Diskussion am offenen Tisch bestärken das MBA, Gefässe für regelmässige Informationsaustausche und Netzwerkpflege in der Berufsbildung zu schaffen und bestehende Formate weiterzuentwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Politik soll intensiviert werden, um die Berufslehre als starken und zukunftsgerichteten Bildungsweg weiter zu etablieren.

Über die Konferenz

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt veranstaltet im Namen der Bildungsdirektion und der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich die Konferenz Berufsbildung.

Die Konferenz Berufsbildung ist eine seit 2008 jährlich stattfindende Plattform für den Austausch zwischen führenden Expertinnen und strategischen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Verwaltung. Gemeinsam wird die Zukunft der Berufsbildung im Kanton Zürich diskutiert. Die Berufsbildung befindet sich im Spannungsfeld zwischen den sich wandelnden Anforderungen des Arbeitsmarkts, den Bedürfnissen der Lernenden und den Erwartungen der Gesellschaft.

Ziel der Konferenz Berufsbildung ist es, den Austausch über tragfähige Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen zu fördern. Dazu zählen die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte, die digitale Transformation sowie soziale Nachhaltigkeit.

Ziele

Mit vier zentralen Zielen trägt die Konferenz Berufsbildung zu einer attraktiven und zukunftsfähigen Berufsbildung bei und stärkt damit den Bildungs- und Wirtschaftsstandort.

Orientierung geben und Mehrwert schaffen

Vorteile:

- Die Konferenz Berufsbildung bietet eine Plattform für strategische und innovative Ansätze in der Berufsbildung. Sie dient als Sounding Board für bildungspolitische Massnahmen und ermöglicht einen gezielten Austausch über die Bedürfnisse der relevanten Akteurinnen und Akteure.

Veränderung vorantreiben

Vorteile:

- Führungskräfte und Entscheidungsträgerinnen werden in ihrer Rolle als Gestaltende der Berufsbildung im Kanton Zürich gestärkt. Die Konferenz fördert den Dialog und unterstützt Massnahmen, um den Wandel in der Berufsbildung aktiv mitzugestalten.

Wirkungsvolles Netzwerk schaffen

Vorteile:

- Die Konferenz Berufsbildung bringt Entscheidungsträgerinnen und Meinungsführer zusammen und schafft ein nachhaltiges Netzwerk. Dieses soll einen kontinuierlichen Austausch unter den bildungspolitischen Akteurinnen und Akteuren im Kanton fördern.

Bedürfnisorientierte Themen und Programmgestaltung

Vorteile:

- Die Konferenz Berufsbildung orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Anspruchsgruppen und richtet ihr Programm entsprechend attraktiv und abwechslungsreich aus. Hierbei kommt der Begleitgruppe eine wichtige Rolle zu.

Begleitgruppe

Eine Begleitgruppe unterstützt die Konferenz Berufsbildung bei der Themenwahl und Inhaltsentwicklung mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk. Sie beteiligt sich an der Programmgestaltung und berät im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung der Veranstaltung.

Die Begleitgruppe setzt sich aus neun Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Bildung sowie Verwaltung zusammen. Jonas Schudel, Leiter Betriebliche Bildung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt, ist Auftraggeber der Konferenz Berufsbildung.

- Julia Holzweg, Responsible Future Talents, Ausbildungsverantwortliche, Digitec Galaxus

- Daniel Knecht, Vorstandsmitglied, Focusmem

- Theo Meier, Präsident, Berufsbildungskommission

- Andrea Rytz, Präsidentin, OdA Gesundheit Zürich

- Nik Schatzmann, Amtschef, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

- Werner Scherrer, Präsident, KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich

- Fabian Streiff, Amtschef, Amt für Wirtschaft

- Steven Walsh, Geschäftsführer, Zürcher Lehrbetriebsverband ICT

- Amalia Zurkirchen, Geschäftsführerin, Kaufmännischer Verband Zürich

Zielgruppe

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt bringt Expertinnen und Entscheidungsträger aus Verbänden, Wirtschaft, Bildung, Politik und Verwaltung auf persönliche Einladung zusammen.

Eingeladen werden Führungspersonen von Berufs- und Wirtschaftsverbänden, Vorstände von Berufsfachschulen, Mitglieder von Bildungsgremien und Fachpersonen aus der Verwaltung sowie HR- und Berufsbildungsverantwortliche aus grossen Lehrbetrieben im Kanton Zürich. Die Interessen von kleinen Lehrbetrieben werden durch die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Branchen- und Berufsverbänden und den kantonalen KMU- und Gewerbeverband eingebracht.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Mittelschul- und Berufsbildungsamt – Abteilung Betriebliche Bildung