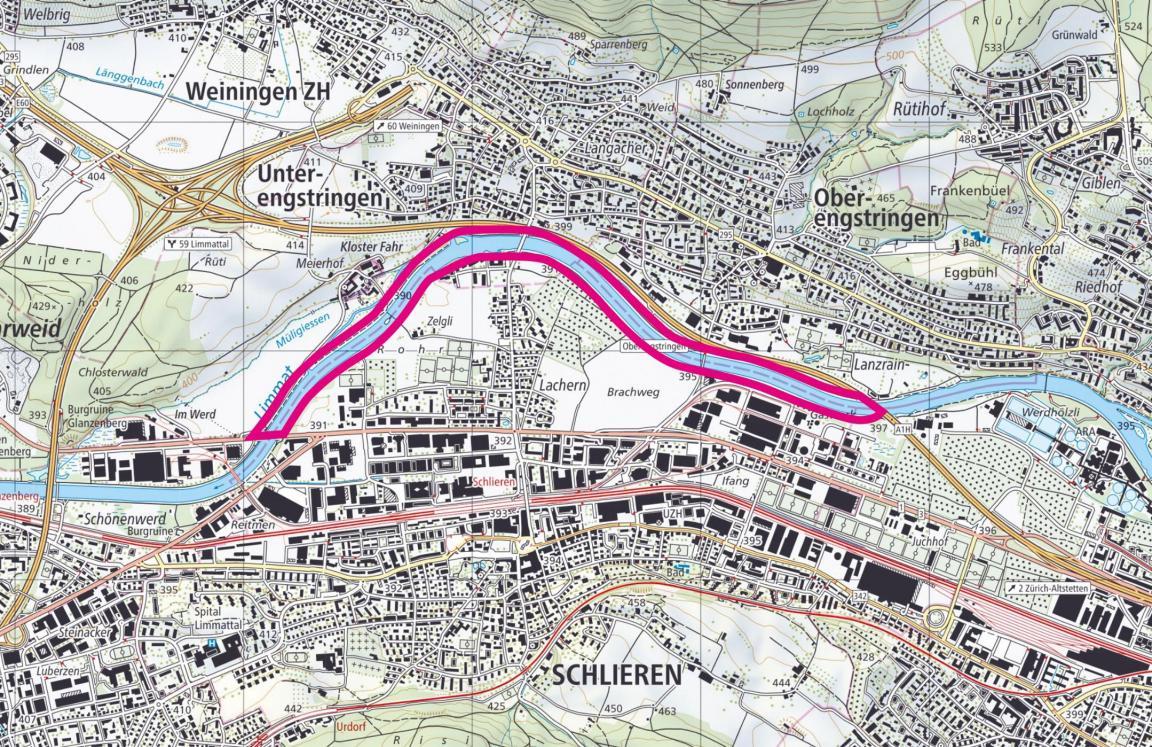

Die kanalisierte Limmat zwischen Schlieren, Oberengstringen und Unterengstringen soll natürlicher werden. Auf einer Länge von über drei Kilometern entsteht eine einzigartige Flusslandschaft – ein Paradies für unzählige Tiere und Pflanzen und eine schnell erreichbare grüne Oase für die Menschen im Limmattal.

Auf dieser Seite

Aktuell

Das Projekt befindet sich aktuell in der zweiten Planungsphase. In enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern Schlieren, Unter- und Oberengstringen, dem Kloster Fahr und der Stadt Zürich arbeitet das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Details des Projekts aus. Wie bereits in der ersten Planungsphase werden Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Interessengruppen, Fachstellen, Umweltschutzorganisationen und Direktbetroffenen (z.B. Schrebergärten und Landwirtschaft) im Rahmen einer grossen Begleitgruppe über den Projektfortschritt informiert und deren Anliegen abgeholt. Ziel dieser Planungsphase ist die Ausarbeitung des Bauprojekts, das dann öffentlich aufgelegt wird.

Parallel dazu arbeitet die Stadt Schlieren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Familiengartenvereins Betschenrohr an Lösungen, damit möglichst viele Gärtnerinnen und Gärtner auch nach der Realisierung der naturnahen Flusslandschaft weitergärtnern können.

Projekt

Nach gut einem Jahrhundert begradigter Limmat hat der Kanton Zürich zusammen mit den Standortgemeinden Schlieren, Oberengstringen und Unterengstringen sowie dem Kloster Fahr und der Stadt Zürich ein neues, pionierhaftes Vorhaben initiiert. Zwischen den drei Gemeinden soll die Limmat aus ihrem starren Korsett befreit werden und einen Teil des Raums zurückerhalten, der ihr einst genommen wurde. Geplant ist eine naturnahe Flusslandschaft, die sich durch die wechselnden Wasserläufe dynamisch verändert.

Mitten im dicht besiedelten Limmattal entsteht eine grosszügige und vielfältige Flusslandschaft – ein Hotspot der Biodiversität. Und auch die Limmattaler Bevölkerung profitiert von dieser Naturoase. Für sie entstehen neue Bereiche, die zum Durchatmen, Entdecken der Natur und Verweilen einladen – eine wertvolle, schnell erreichbare Naturlandschaft in einer der am dichtesten besiedelten Regionen des Kantons Zürich. Und der Siedlungsraum wird wirksam vor Überschwemmungen geschützt.

Dieser Abschnitt der Limmat soll revitalisiert werden:

Ziele: Mehr Natur, mehr Naherholung, mehr Schutz

Das Projekt «Lebendige Limmat» schafft neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die in und an Flüssen heimisch sind, und stellt die natürliche Dynamik der Limmat wieder her. Aber nicht nur dies: Der aufgeweitete, abwechslungsreiche Flussraum wird zur grünen Oase für die Menschen im Limmattal. Zudem bietet die naturnahe Limmat auch einen besseren Schutz vor Extremereignissen wie Hochwasser, Hitze oder Trockenheit.

Mensch und Natur Hand in Hand

In und an der «Lebendigen Limmat» gibt es mehr Natur für alle. Das Revitalisierungsprojekt wertet die Limmat langfristig auf. In fünf neuen, grosszügig gestalteten Erholungszonen können Naherholungssuchende picknicken, spielen, baden, die Landschaft geniessen und verweilen.

Als Kontrast dazu bleiben verschiedene Bereiche im Betschenrohr sowie flussabwärts in der Nähe des Klosters Fahr der Natur vorbehalten. Hier erhalten viele Tierarten wie Fische, Vögel, Insekten oder Amphibien sowie Pflanzen genügend Platz und Ruhe, um sich zu entwickeln.

Verschiedene Naturbeobachtungsbereiche, sogenannte Naturfenster, bieten den Menschen einen faszinierenden Einblick in die vielfältige, dynamische Flusslandschaft, ohne dass die Natur dabei gestört wird. Einen schönen Blick auf die Limmat hat man auch von den Wegen beidseits des Flusses. Auch nach der Revitalisierung gelangt man auf einem Fussweg (rechtes Ufer) bzw. einem kombinierten Fuss- und Veloweg (linkes Ufer) von der Autobahnbrücke bis nach Dietikon.

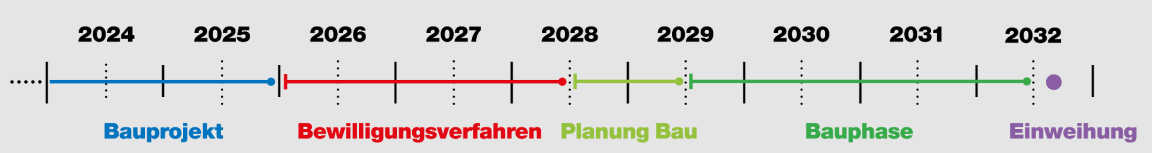

Zeitplan

Grundlagen, Landbedarf, Vorgehen und Kosten

Die Förderung der Gewässerrevitalisierung ist seit 2005 in der Verfassung des Kantons Zürich verankert. Und auch der Bund verpflichtet die Kantone dazu, die natürlichen Funktionen von verbauten Gewässern wiederherzustellen. Das AWEL plant das Projekt in engem Austausch mit den Standortgemeinden und Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern. Die Kosten für das Projekt werden mehrheitlich von Bund und Kanton übernommen.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Der Auftrag für die Revitalisierung von verbauten Gewässern kommt von ganz oben. 2010 beschloss das Bundesparlament, das Gewässerschutzgesetz zu revidieren, um die Gewässer besser zu schützen. Dies als indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Lebendiges Wasser», die daraufhin zurückgezogen wurde. Die Kantone werden damit unter anderem verpflichtet, den Gewässerraum festzulegen. Weiter müssen die Kantone einen Teil ihrer verbauten Gewässer wieder naturnaher gestalten. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Fliessgewässer und Seeufer als artenreiche Lebensräume ihren Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten können.

Die Kantone mussten dem Bund eine Revitalisierungsplanung mit Priorisierung der Abschnitte über 80 Jahre vorlegen. Die Abschnitte der 1. Priorität sind innerhalb von 20 Jahren (2015-2035) umzusetzen. Sie umfassen im Kanton Zürich diverse Gewässerstrecken mit einer Gesamtlänge von rund 100 Kilometern.

In seiner Revitalisierungsplanung hält der Kanton Zürich fest, welche Gewässerabschnitte wieder naturnaher gestaltet werden sollen. Das Teilstück zwischen Schlieren, Ober- und Unterengstringen gehört dabei zur 1. Priorität. Der Grund: Hier lässt sich ein besonders hoher Nutzen für die Natur erzielen.

Erhält die Limmat mehr Platz, wird dieser anderswo kleiner. Rund 20 Hektar Land sind nötig, um die Limmat wieder lebendiger zu machen. Neben einzelnen privaten Landbesitzern verkaufen vor allem die Städte Zürich und Schlieren, das Kloster Fahr und die Gemeinde Unterengstringen für das Projekt Land an den Kanton. Unter anderem sind dies landwirtschaftlich genutzte Flächen und rund die Hälfte der Fläche der Familiengärten im Betschenrohr in Schlieren. Im Bewusstsein, dass es für einzelne Pächterinnen und Pächter schmerzhaft ist, ihren liebgewonnenen Garten aufzugeben, arbeitet die Stadt Schlieren an einem neuen Konzept für ihre Gartenareale. Ziel ist es, die verbleibende Fläche so zu organisieren, dass möglichst alle, die weitergärtnern wollen, dies auch können.

Die für das Projekt beanspruchten Fruchtfolgeflächen werden ersetzt, indem qualitativ schlechte Böden –möglichst in der Nähe – zu hochwertiger Landwirtschaftsfläche aufgewertet werden. Die Grundwasserfassungen im Schlieremer Betschenrohr werden durch eine neue Fassung im Zelgli-Quartier ersetzt.

Projekte, die in Zusammenhang mit der «Lebendigen Limmat» stehen, aber nicht innerhalb des Projekts umgesetzt werden, stimmt das AWEL eng mit den entsprechenden Partnern ab. Es sind dies: der Ersatz des Gasistegs, das Konzept Gartenareale Schlieren, der Ersatz der Trinkwasser-Fassungen Betschenrohr durch eine neue Fassung im Zelgli und der Ersatz des Künstlerareals. Der Ersatz von Fruchtfolgeflächen hat den Charakter eines Drittprojekts, da er örtlich an einem ganz andern Ort stattfinden wird als dem Projektperimeter. Planung und Ausführung gehören jedoch zum Wasserbauprojekt und erfolgen durch den Kanton.

In einem umfangreichen Variantenstudium wurden unter Einbezug einer breit angelegten Begleitgruppe verschiedene Varianten geprüft. Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Interessengruppen, Fachstellen, Umweltschutzorganisationen und Direktbetroffenen konnten ihre Anliegen im Rahmen mehrerer Sitzungen einbringen. Die Standortgemeinden wie auch die grössten Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen arbeiteten als Mitglieder des Projektteams aktiv am Projekt mit. Entstanden ist ein breit abgestütztes Vorprojekt, das in der weiteren Planung, im so genannten Bauprojekt, präzisiert und konkretisiert wird.

Gemäss aktuellem Planungsstand belaufen sich die Kosten für das Projekt (Planung und Umsetzung) auf rund 70 Millionen Franken. Finanziert wird das Projekt grösstenteils durch Bund und Kanton.

Projektbeteiligte

- Bauherr: Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)

- Bauherrenunterstützung: TBF + Partner AG

- Planergemeinschaft: Flussbau AG, planikum AG, creato, Jäckli Geologie AG

- Mobilität: SNZ Ingenieure und Planer AG

- Umweltverträglichkeitsprüfung: AquaPlus AG

- Kommunikation: C-Factor AG

Natur

Die Limmat bei Schlieren ist heute kein guter Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Eingezwängt in ein Steinkorsett ist sie zu einem monotonen, ökologisch verarmten Wasserband verkümmert. Ein Schatten ihrer selbst, weit entfernt von der sich laufend verändernden, vielfältigen und artenreichen Flusslandschaft, die sie war, bevor sie der Mensch begradigte. Aktuell fliesst die verbaute Limmat in ihrem Korsett mit einer konstanten Sohlenbreite von 50 Metern von Oberengstringen nach Dietikon. Früher floss die Limmat hier viel breiter und verzweigter durch die Landschaft.

Kanalisierung führte zu ökologischem Kahlschlag

Vor über 100 Jahren wurde die Limmat, wie rund die Hälfte aller Bäche und Flüsse im Kanton Zürich, kanalisiert und begradigt. Für den Schutz vor Hochwasser und um Land zu gewinnen, verbaute man die natürlichen Fliessgewässer in einem Kraftakt zu künstlichen Bändern. Es war eine ingenieurtechnische Meisterleistung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Tatsächlich wurde die wilde Limmat dadurch berechenbarer und trat nur noch selten über die Ufer. Was man damit in der Natur für einen Schaden anrichten würde, wusste man damals noch nicht. Die in natürlichen Flussräumen vorkommende grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen verkümmerte und verschwand, ebenso das lebendige Bild der Flusslandschaft.

Eine Lebensader im Wandel der Zeit

In sieben Bildern zeigt das «Fluss Wimmelbuch» des Berner Verlags vatter&vatter anschaulich die Geschichte, die menschlichen Eingriffe und was an einem Fluss so alles wimmelt, von der Steinzeit bis in die nahe Zukunft.

Mehr Lebensräume, mehr Biodiversität

Natürliche Flüsse gehören zu den artenreichsten Lebensräumen, die wir in der Schweiz kennen. Vielfältige Strukturen im Wasser und am Ufer bieten unzähligen Tieren und Pflanzen ein Zuhause. Unter Wurzelstöcken und umgefallenen Bäumen finden Fische Schutz vor Feinden, scheinbar karge Kiesinseln sind ein Treffpunkt für Libellen und ein Zuhause von Pionierpflanzen, im steilen Ufer bauen Eisvögel und Uferschwalben ihre Bruthöhlen.

Die einstige Kanalisierung der Limmat hat diese und unzählige weitere Lebensräume, die früher hier vorhanden waren, ausradiert. Mit der Revitalisierung wird die Limmat wieder ein vielfältiger und artenreicher Naturraum, den jedes Hochwasser neuerlich formt, wie es für Auengebiete charakteristisch und lebensnotwendig ist. Am natürlichen, über weite Strecken unbefestigten und kiesigen Ufer, auf Kiesinseln und im Fluss selbst werden sich zahlreiche Fische, Vögel, Amphibien und Pionierpflanzen wieder heimisch fühlen.

Mehr Dynamik, mehr Vielfalt

Der Abschnitt vom Gasisteg bis fast zur Brücke Weiningerstrasse ist nichts weniger als das Herzstück der «Lebendigen Limmat». Hier wird die neue Flusslandschaft etwa dreimal so breit, als es die kanalisierte Limmat heute ist. Und das mit gutem Grund: Nur ein sehr naturnaher Fluss entwickelt eine natürliche Flussdynamik und kann die vielfältigen Lebensräume laufend selbst erneuern. Das heisst, nur er verändert die Auenlandschaft mit dem Lauf des Wassers ständig, lagert Kiesbänke um, gräbt neue Wasserläufe und gestaltet das Ufer laufend um. Dadurch entsteht ein vielfältiges Mosaik an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen im Wasser und an Land. Diese natürliche Dynamik und damit die Kraft zur laufenden Veränderung kann sich jedoch erst entfalten, wenn der Fluss über eine bestimmte Länge und Breite viel Platz erhält.

Grosses Spektrum an auentypischen Lebensräumen

Nur mit der bewusst grosszügigen Aufweitung im Betschenrohr kann die Limmat durch ihre eigene Kraft ein reichhaltiges Spektrum an auentypischen Lebensräumen und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen schaffen und kommt nahe an ihren ursprünglichen Zustand.

Es ist der letzte Abschnitt der Zürcher Limmat, wo dies überhaupt noch möglich ist. Dieses Potenzial soll auch im Sinne künftiger Generationen genutzt werden. Mitten im dicht besiedelten Limmattal erhält die Limmat die Fähigkeit zurück, die vielfältige Auenlandschaft immer wieder zu erneuern und damit eine dauerhaft hohe Biodiversität zu ermöglichen.

Diese natürliche Flusslandschaft, wie man sie in der Schweiz in besiedelten Gebieten kaum mehr antrifft, wird eine Oase für Mensch und Natur sowohl für heutige wie für kommende Generationen.

Betschenrohr: Je mehr Platz, desto grösser die Biodiversität

Naherholung

Die «Lebendige Limmat» erhöht auch die Lebensqualität der Menschen im Limmattal. Der aufgeweitete, abwechslungsreiche Flussraum wird, inmitten des dicht besiedelten und weiterhin stark wachsenden Agglomerationsraums, zur grünen Oase für Erholungssuchende. Zugänge zum Wasser machen den Flussraum unmittelbar erlebbar. Sie laden zum Verweilen, Spielen und Baden ein. Der naturnah gestaltete Flussraum gibt der Limmattallandschaft neue Impulse und wertet sie nachhaltig auf.

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Das Rauschen des Flusses, Vogelgezwitscher aus den Bäumen und das leise Summen der Insekten. Die Veränderung der Flusslandschaft nach einem Hochwasser, das Erblühen der Natur im Frühling, die farbigen Baumkronen im Herbst: An der «Lebendigen Limmat» wird es viel zu hören und zu entdecken geben. An verschiedenen Naturbeobachtungsposten können Interessierte das Treiben in dieser wilden Flusslandschaft bestaunen.

Drei Wochen vor Ostern vertreibt die Unterengstringer Bevölkerung mit ihrem Frühlingsfest «Mittefasten» den Winter. Feierlich verbrennt sie dafür an der Limmat ihren Böögg. Eine Tradition, die auch nach der Revitalisierung der Limmat erhalten bleibt. Im Bereich des Unterengstringer Quartiers Langwisen wird es durch das Projekt keine grossen Veränderungen geben. Dieser Abschnitt wurde bereits 2007 revitalisiert.

Schutz vor Hochwasser, Hitze und Trockenheit

Revitalisierungen fördern die Resilienz, also die Widerstandskraft, von Bächen und Flüssen. Resiliente Fliessgewässer sind in der Lage, während und nach einer Störung (z.B. einem Hochwasser oder einer Trockenperiode) ihre wichtigen Ökosystemleistungen für Mensch und Natur aufrechtzuerhalten.

Mehr Schutz vor Überschwemmungen

Vor ganz grossen Hochwassern ist man im inzwischen immer dichter besiedelten Limmattal heute nicht überall sicher. Extreme Hochwasser, die aufgrund der Klimaerwärmung künftig häufiger vorkommen, kann die kanalisierte Limmat bei Schlieren im heutigen Zustand nicht mehr genügend ableiten.

Nach der Revitalisierung bietet der aufgeweitete Flussraum innerhalb der neuen Schutzdämme mehr Platz. Menschen und Sachwerte entlang des Limmatabschnitts sind dann selbst vor einem Hochwasser sicher, das aufgrund bisheriger Statistiken nur alle 300 Jahre zu befürchten ist.

Mit der Revitalisierung schliesst der Kanton Zürich eine Lücke im Hochwasserschutz. Vor und nach dem Projektperimeter ist der hohe Schutz vor Hochwasser bereits gewährleistet.

Bessere Bedingungen auch bei Hitze und Trockenheit

Mit dem Klimawandel werden nicht nur extreme Hochwasserereignisse, sondern auch ausgeprägte Hitze- und Trockenheitsperioden zunehmen. Nach der Revitalisierung ist der Limmatbogen auch besser an diese Bedingungen angepasst. Bei anhaltender Trockenheit bringt die künftige naturnahe Flusslandschaft grosse Vorteile für verschiedene Wasserlebewesen: So bietet die vielseitige Flusssohle mit Tiefstellen und beschatteten Unterständen beispielsweise den Fischen auch bei Trockenheit Zonen, wo sie sich zurückziehen können. Und die Menschen finden dank der üppigen Vegetation am Wasser schattige und kühle Orte, um sich vor der Sommerhitze zu schützen und sich zu erholen.

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.

Bitte geben Sie uns Feedback

Ist diese Seite verständlich?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Kontakt

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft – Abteilung Wasserbau

Sekretariat

Bürozeiten

Montag bis Donnerstag

7.30 bis 12.00 Uhr und

13.30 bis 17.00 Uhr

Freitag

7.30 bis 12.00 Uhr und

13.30 bis 16.00 Uhr