Aktualisierte Klimakarten zeigen noch mehr Details für die Hitzevorsorge

Mitteilung 19.06.2025

Der Klimawandel stellt Städte und Gemeinden vor Herausforderungen – besonders in dicht bebauten Gebieten, wo sich im Sommer die Hitze staut. Der Kanton Zürich stellt die klimatische Situation in frei verfügbaren Klimakarten dar. Diese wurden nun überarbeitet und bieten mit einer 25-fach höheren räumlichen Auflösung präzisere und aussagekräftigere Daten. So können Städte und Gemeinden ihre Siedlungen noch gezielter klimaresilient gestalten und Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung planen.

Rekordsommer, immer mehr Hitzetage und Tropennächte: Die Auswirkungen des Klimawandels sind spür- und messbar. Gebäude, Strassen und Plätze erwärmen sich stärker als begrünte Flächen. Verdichtetes Bauen, versiegelte Böden und fehlende Vegetation führen im urbanen Siedlungsraum dazu, dass sich sogenannte «Hitzeinseln» bilden. Dort liegt die Temperatur aufgrund von Sonneneinstrahlung, Wärmespeicherung und mangelnder nächtlicher Abkühlung deutlich über jener im Umland.

Hitze ist ein Gesundheitsrisiko

Andauernde Überwärmung beeinträchtigt das Wohlbefinden und belastet die Gesundheit. Sie stellt deshalb eine Gefährdung für vulnerable Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen, Kleinkinder und chronisch Kranke dar.

Für das laufende Jahr rechnet MeteoSchweiz erneut mit einem überdurchschnittlich warmen Sommer. Mit dem fortschreitenden Klimawandel nehmen ausserdem die Häufigkeit und Dauer von Hitzewellen zu. Klimatische Aspekte müssen daher in der Stadt- und Raumplanung sowie beim Bau von Gebäuden und Freiräumen stärker berücksichtigt werden. Eine klimaorientierte Planung erfordert jedoch eine verlässliche Datenbasis – insbesondere genaue Informationen zu den lokalen Klimabedingungen.

Klimakarten als Planungsgrundlage

Vor diesem Hintergrund hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) der Baudirektion die klimatische Situation im ganzen Kanton Zürich mit einem Klimamodell flächendeckend analysiert und punktuell durch Messwerte überprüft. «Die Ergebnisse sind in Klimakarten zusammengefasst, die Informationen zu Lufttemperaturen, Kaltluftströmen sowie bioklimatischen Bedingungen am Tag und in der Nacht während einer sommerlichen Schönwetterperiode enthalten», erklärt Gian-Marco Alt, Projektleiter beim AWEL.

Seit 2018 werden diese webbasierten Klimakarten im GIS-Browser des Kantons Zürich allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie zeigen, wo sich heutige und zukünftige Hitzeinseln, wertvolle Ausgleichsräume und wichtige Durchlüftungsbahnen befinden und dienen Gemeinden und Planenden dazu, das Thema Hitze in der Stadt- und Ortsplanung besser zu berücksichtigen. Zum Beispiel wurde beim neuen Stadtquartier «Zwhatt» in Regensdorf – einem Leuchtturmprojekt für klimaangepasstes Bauen und Arealentwicklung – das Klimamodell zur Analyse der Durchlüftungssituation eingesetzt.

Gesetzlich verankerte Klimaanpassung

«Die Klimakarten der ersten Generation haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass das Hitzethema öffentlich wahrgenommen und für gesetzliche Regelungen mehrheitsfähig wurde», weiss Thomas Stoiber, Co-Sektionsleiter Klima und Mobilität im AWEL. Den gesetzlichen Rahmen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung hat der Kanton Zürich mit der Revision des Planungs- und Baugesetzes (PBG) geschaffen: Seit dem 1. Dezember 2024 gelten neue Bestimmungen, die es den Gemeinden ermöglichen, verbindliche Vorgaben zur Begrünung, Durchlüftung und Hitzeminderung festzulegen – etwa im Rahmen von Gestaltungsplänen.

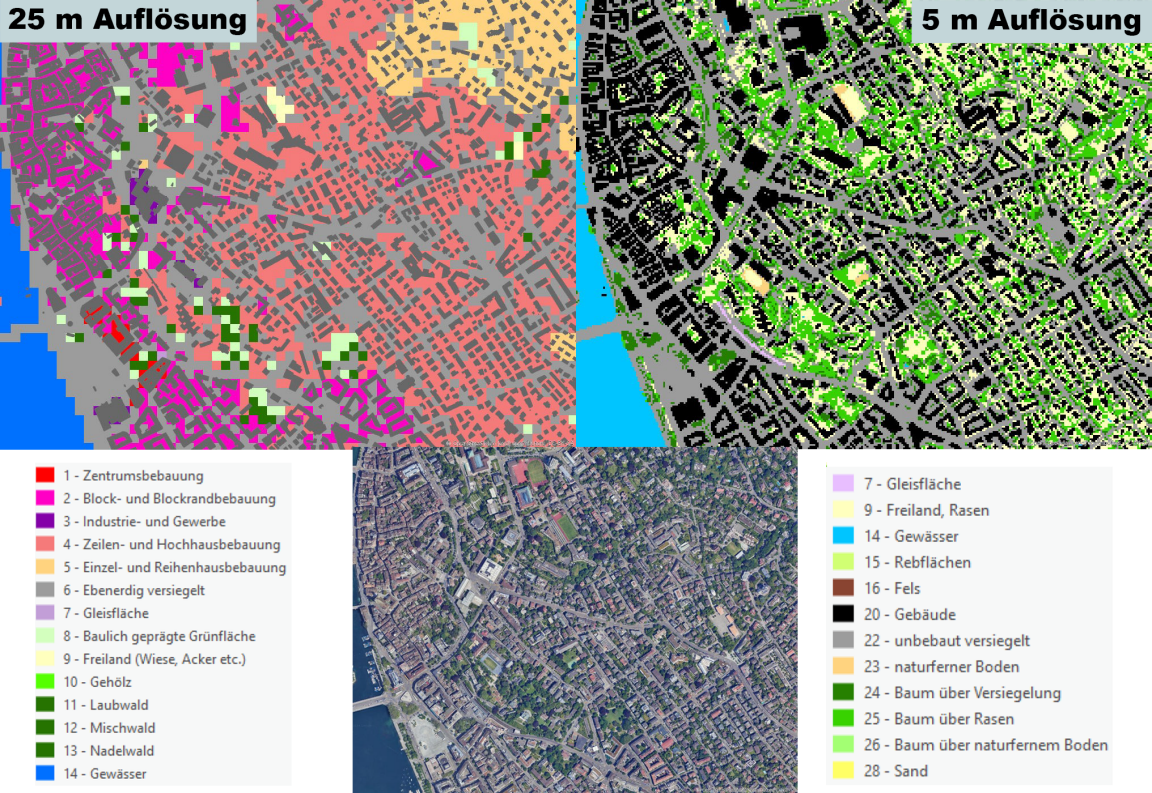

Die 2018 mit einer Auflösung von 25 x 25 Metern veröffentlichten Klimakarten des Kantons Zürich setzten damals schweizweit neue Massstäbe. «Seither haben sich sowohl auf technischer als auch auf inhaltlicher Ebene bedeutende Fortschritte ergeben», sagt Gian-Marco Alt. Das verwendete Modellierungstool wurde weiterentwickelt, die Rechenleistung verbessert – und auch die für die Modellierung zentralen Geodaten liegen in verfeinerter und aktualisierter Form vor.

Mehr Details dank verbesserter Auflösung

Damit konnte für die Klimakarten der zweiten Generation, die Mitte Juni veröffentlicht wurden, eine 25-fach höhere räumliche Auflösung (5 x 5 Meter) erreicht werden. Mit ihrer Dichte und Detailgenauigkeit setzen die Karten einen neuen Standard für die planerische Arbeit und eröffnen neue Möglichkeiten in der klimaorientierten Detailplanung: Während das bisherige Modell Aussagen zu den klimatischen Verhältnissen nur auf Quartier- oder Siedlungsebene erlaubte, lassen sich nun auch einzelne Häuser und kleinere Baumgruppen realistisch abbilden. So belegt die neue Feingliedrigkeit zum Beispiel die bioklimatische Bedeutung von Freiräumen in Siedlungsgebieten.

Diese Klimakarten gibt es

Die aktualisierten Karten stehen wie bisher in mehreren Varianten zur Verfügung:

Analysekarten zeigen die Hitzesituation am Tag und Kaltluftströme in der Nacht, während Bewertungskarten eine gesundheitsbezogene Einschätzung der Belastung für die Bevölkerung ermöglichen. Beide Kartenprodukte sind für den aktuellen Ist-Zustand sowie für ein Szenario mit einer zusätzlichen Klimaerwärmung um 2,5 Grad Celsius gegenüber der Normperiode 1981- 2010 verfügbar.

Eine Planungshinweiskarte fasst die vier Bewertungskarten in einer einzigen Darstellung zusammen. Sie enthält zusätzliche räumliche Hinweise zu besonders hitzegefährdeten Bevölkerungsgruppen und dient damit als praktische Grundlage, um beispielsweise kurz vor einer Hitzewelle gezielt Informationen zu verbreiten oder temporäre Hitzeminderungsmassnahmen umzusetzen.

Auszug aus dem GIS-Browser

-

Selbst in der Nacht ist die Hitzebelastung für die Bevölkerung stellenweise noch sehr stark: Bewertungskarten ermöglichen eine Identifizierung der Hitzeinseln. -

Anhand der Planungshinweiskarte, im Ausschnitt der Raum Wädenswil, können räumlich konkrete Massnahmen zur Hitzeminderung und besseren Durchlüftung geplant werden. -

Heiss, heisser, am heissesten: Die Analysekarte Tag zeigt, dass dicht bebaute, versiegelte und nicht beschattete Flächen stark der Hitze ausgesetzt sind.

Ein Meilenstein für die Siedlungsplanung

Die Aktualisierung der Klimakarten wurde von einer Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus Zürich, Winterthur, Uster und Wädenswil begleitet. In diesen Städten wurden die neuen Grundlagendaten bereits getestet oder in konkrete Projekte eingebunden – etwa bei der Beurteilung des Wettbewerbsverfahrens für den Neubau der Kantonsschule Zimmerberg in Au bei Wädenswil. Die Energiestadt am oberen linken Seeufer zählt rund 26'000 Einwohnerinnen und Einwohner und verfolgt eine umfassende Strategie zur Klimaanpassung und nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Klimakarten spielen dabei eine zentrale Rolle.

«Mit ihrer hohen Auflösung sind die neuen Karten ein Meilenstein. Sie ermöglichen ein viel detaillierteres Bild der Hitzesituation an bestimmten Orten innerhalb der Gemeinde sowie ganzer Quartiere», sagt Bettina Weibel von der Dienststelle für Raumplanung und Landschaftsentwicklung der Stadt Wädenswil. Damit haben auch kleinere Städte und Gemeinden die Möglichkeit, ohne grossen Aufwand für sie wirkungsvolle Handlungsmöglichkeiten abzuleiten.

Aktuell nutzt Bettina Weibel die Klimakarten für die Fachplanung Hitzeminderung. Dabei handelt es sich um einen Auftrag aus dem Masterplan Energie und Klima 2030+, mit dem die Seegemeinde die Klimaneutralität bis im Jahr 2050 anstrebt. «Der Ablauf ist denkbar einfach: Die Karte zeigt mir mit wenigen Klicks die klimatischen Verhältnisse im gesamten Gemeindegebiet – so kann ich die Hitze-Hotspots rasch identifizieren», sagt Weibel. Sie überlagert diese Analyse dann mit sensiblen Nutzungen wie Altersheimen, Kitas, Schulen oder Kindergärten und erhält ein räumliches Bild jener Orte, an denen besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen der Hitze ausgesetzt sind.

«Auf dieser Basis können wir Prioritäten setzen und dort Massnahmen ergreifen oder planen, wo sie den grössten Nutzen bringen», erklärt die studierte Geografin. Sie nennt Baumpflanzungen zur Beschattung von Schulen oder Altersheimen als eine mögliche Massnahme, die sich rasch und relativ kostengünstig realisieren lassen. Ein weiteres gutes Beispiel ist der Parkplatz beim geplanten Neubau der Seewasserzentrale, der als hitzemindernde Massnahme nicht versiegelt werden soll.

Durchlüftungsachsen erhalten

Neben Informationen über den Ist-Zustand nutzt die Wädenswiler Stadtplanung auch die Zukunftsszenarien der kantonalen Klimakarten sowie die Angaben zu den Kaltluftströmen für die längerfristige Siedlungsentwicklung. Durch ihre Lage am östlichen Hang des Zimmerbergs profitiert die Stadt Wädenswil von nächtlichen Kaltluftabflüssen aus den höher gelegenen Wäldern und Wiesen hinunter in die besiedelten Gebiete und zum See. Das bietet einen natürlichen Kühlmechanismus für überhitzte Stadträume.

«Die Klimakarten machen diese Kaltluftströme sichtbar, sodass wir sie gezielt in die Planung einbeziehen können – etwa, indem wir in künftigen Neubaugebieten Frischluftkorridore freihalten», so Bettina Weibel. So wurden für das Landschaftsfenster Au in der kürzlich revidierten Bau- und Zonenordnung Durchlüftungsachsen und klimawirksame Freiflächen festgelegt.

18 wirkungsvolle Massnahmen für die Praxis

Überbauungen und Siedlungen müssen künftig so geplant werden, dass keine neuen Hitzeinseln mehr entstehen. Die frei zugänglichen Klimakarten im GIS-Browser bieten dafür eine fundierte Planungsgrundlage.

Auf der kantonalen Webseite Hitze im Siedlungsraum finden sich 18 konkrete Empfehlungen, wie sich eine Überwärmung verhindern und die Aufenthaltsqualität in dicht bebauten Gebieten erhalten oder verbessern lässt. Der Massnahmenkatalog umfasst sowohl Empfehlungen für die Arealentwicklung als auch für die klimatische Aufwertung von Gebäuden und Aussenräumen. Neben Wirkung, Voraussetzung und Vorgehen sind für jede Massnahme mögliche Zielkonflikte, Empfehlungen und ein erster Kostenüberblick aufgeführt.

In einem nächsten Schritt ist vorgesehen, die Klimakarten mit diesem Massnahmenkatalog zu verknüpfen. Für bestimmte Situationen werden dann direkt passende Empfehlungen angezeigt, was die Anwendung in der Praxis weiter erleichtert.

Weiterführende Informationen

Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.