«Futuremem»: Fit werden für die Industrie 4.0

Schulblatt 13.06.2025

In der Berufsbildung der Tech-Industrie ist eine tiefgreifende Reform im Gang. Acht Berufe werden parallel revidiert. Ziel des Projekts «Futuremem» ist, die technologisch bedingt immer engere Zusammenarbeit zwischen den Berufen schon in der Ausbildung zu fördern.

Text: Andreas Minder Fotos: Marion Nitsch

Maschinen zur Bearbeitung von Zahnrädern gehören zu den Spezialitäten des Maschinenbauers Reishauer. Die traditionsreiche Firma mit Hauptsitz in Wallisellen verkauft ihre Anlagen vor allem an Kunden aus der Automobilindustrie. Die Zahnräder, die mit Reishauer-Maschinen produziert werden, greifen später in den Getrieben von Automotoren ineinander. Für Ben Rey, Leiter Berufsbildung bei Reishauer, gleicht die Arbeit der Berufsleute in den grossen Produktionshallen seines Arbeitgebers ebenfalls einem Räderwerk. «Die Tätigkeiten unserer Konstrukteurinnen, Polymechaniker und Automatikerinnen greifen ineinander. Es funktioniert nur, wenn wir Hand in Hand arbeiten.» Die Konstrukteure machen die technischen Zeichnungen, die Polymechanikerinnen fertigen die Komponenten und bauen sie zusammen, und die Automatiker nehmen die Anlagen und Maschinen in Betrieb.

«In der Industrie 4.0 fliessen die Disziplinen stärker zusammen»

Thomas Schumacher, Leiter Berufsbildung des Verbands Swissmem

«In der Industrie 4.0 fliessen die Disziplinen stärker zusammen », formuliert es Thomas Schumacher, Leiter Berufsbildung von Swissmem, dem Verband der Schweizer Tech-Industrie und Mitglied des Projektleitungsteams von «Futuremem». Unter Industrie 4.0 wird die aktuelle Phase der industriellen Produktion verstanden, in der die Digitalisierung alles durchdringt. Die im Betriebsalltag fliessenden Grenzen zwischen Tätigkeitsprofilen sollen in der Berufsausbildung abgebildet werden. Im Projekt «Futuremem» wird denn auch nicht nur ein einzelner Beruf revidiert, sondern alle acht technischen Berufe, für die die Träger Swissmem und Swissmechanic zuständig sind.

Ein anspruchsvolles Unterfangen. Über 300 Fachleute von Berufsfachschulen, Betrieben, Bund und Kantonen zerbrechen sich seit sechs Jahren den Kopf darüber, was man in den Berufen künftig lernen soll und wie. Nächstes Jahr sollen die ersten Lehren auf Basis der neuen Bildungserlasse starten.

Gespür für das Material

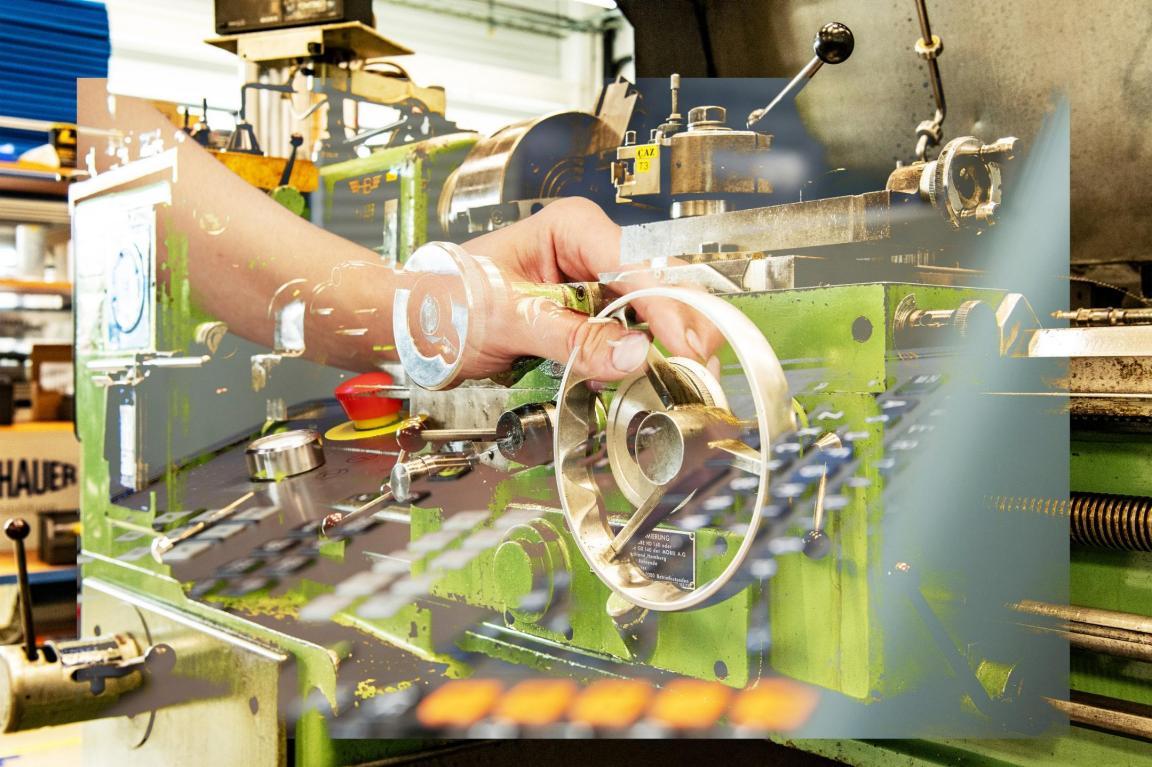

Reishauer betreibt für seine angehenden Polymechaniker und Automatikerinnen eine eigene Lehrwerkstätte, in denen auch die überbetrieblichen Kurse (üK) durchgeführt werden. Hier stehen neben computergesteuerten CNC-Fräsen und -Drehbänken auch noch gute alte Schraubstöcke, an denen die Lernenden das Feilen auf Mass von Hand üben.

«Künftig werden wir wohl mehr am Computer sein.»

Yannick Hauser, Polymechaniker im dritten Lehrjahr

«Das ist wichtig, um ein Gespür für das Material zu entwickeln», sagt Ben Rey. Mit zunehmender Lehrdauer stehen die Lernenden immer häufiger an den grossen Maschinen. Zuerst an denen in der Lehrwerkstätte, dann an jenen im «richtigen» Betrieb. Phil Schrepfer, Polymechaniker im dritten Lehrjahr, arbeitet gerade an einer CNC-Fräse in der Lehrwerkstatt. Solche Maschinen waren es, die ihn während seiner Schnupperlehre beeindruckt und in seiner Berufswahl bestärkt hatten. Er findet es auch heute noch faszinierend, wie die Fräse aus einem rohen Stück Metall etwas Brauchbares herstellen kann.

Andrin Imoberdorf bedient in einem anderen Teil der grossen Produktionshalle eine Fünf-Achs-Fräsmaschine. Damit lassen sich fast beliebige, komplexe Formen herausfräsen. Imoberdorf hat gerade Teile hergestellt, die von der ETH bestellt worden sind. Gebraucht werden sie von Studenten und Studentinnen, die Prototypen von Transportkapseln entwickeln, die dereinst in Höchstgeschwindigkeit Waren durch unterirdische Röhren transportieren sollen.

Yannick Hauser, auch er Polymechaniker im dritten Lehrjahr, mag den für seinen Beruf typischen Mix von handwerklicher und Computerarbeit. «Das gibt Abwechslung.» Er geht aber davon aus, dass sich die Gewichte künftig verschieben werden: «Wir werden wohl mehr am Computer sein.»

Ein Augenschein in einer anderen Halle der weitläufigen Fabrik von Reishauer macht deutlich, dass auch die Automatisierung voranschreitet. Ein gelb leuchtender Industrieroboter, wie sie zu Dutzenden in den Fertigungsstrassen der Autobauer wirbeln, steht hier als Einzelstück. Sein Arm packt Rohlinge aus Metall, steckt sie in eine CNC-Fräse und entnimmt ihr das fertige Werkstück. Wie aktuelle Technologien in die neuen Berufsbilder integriert werden, erklärt Thomas Schumacher: «In den Bildungsplänen steht nicht, dass man eine bestimmte CNC-Maschine bedienen oder genau diesen 3D-Drucker oder jene KI kennen muss.» Stattdessen habe man einen Rahmen abgesteckt: «Man muss zum Beispiel fünf aktuelle Technologien kennen und zwei davon anwenden können.»

Durch die offene Formulierung könnten neue Entwicklungen rollend aufgenommen werden, ohne eine Revision durchführen beziehungsweise den Bildungsplan anpassen zu müssen.

Paradigmenwechsel für Schulen

Die wichtigste Neuerung im neuen Ausbildungskonzept ist die konsequente Handlungskompetenzorientierung. Der Bildungsplan zählt typische Tätigkeiten auf, die die Lernenden beherrschen müssen. Etwa wie man eine Maschine in Betrieb nimmt, wie man erkennt, dass ein Produkt fehlerhaft ist und wie sich das korrigieren lässt.

«Im Betrieb und in den üK ist die Handlungsorientierung per se gegeben», sagt Schumacher. In den Berufsfachschulen hingegen unterrichteten viele noch fächerorientiert. «Für sie ist die Handlungskompetenzorientierung ein Paradigmenwechsel.» In den Lehrplänen der Berufsfachschulen wird der Stoff künftig in Lernfelder gegliedert, inklusive Leistungszielen und didaktischer Hinweise für die Lehrpersonen. Für die acht MEM-Berufe wurden über 200 solche Lernfelder definiert, zu denen im Weiteren die Anlage- und Apparatebauer EFZ, die Automatikmonteure EFZ, die Elektroniker EFZ, die Produktionsmechaniker EFZ und die Mechanikpraktiker EBA gehören.

Einige davon sind für alle Berufe relevant, andere für mehrere und dritte nur für einzelne. So wird es möglich, Lernende aus verschiedenen Berufen gemeinsam zu unterrichten – sogar über die verschiedenen Lehrjahre hinweg. «Die Berufe bleiben einzigartig und werden miteinander verbunden», sagt Schumacher. Für jeden Beruf wird definiert, was zum eisernen Bestand jedes und jeder Lernenden gehört. Das sind die sogenannten Pflichthandlungskompetenzen. Dazu kommt eine bestimmte Anzahl Wahlpflichthandlungskompetenzen, die die Lernenden zusammen mit dem Lehrbetrieb auswählen. «So kann man auf die spezifischen Bedürfnisse der Betriebe eingehen», erklärt Schumacher.

«Die zwei Systeme zu vereinen, war anspruchsvoll.»

Jonas Schudel, Leiter Betriebliche Bildung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich

Zusätzlich können Industriesektoren, wie etwa die Aviatik oder die Medizinaltechnik Ergänzungskurse anbieten, in denen Handlungskompetenzen erarbeitet werden, die nur sie brauchen.

Knacknuss Berufsmaturität

Etwas Kopfzerbrechen bereitete den Reformverantwortlichen das Zusammenspiel zwischen Grundbildung und Berufsmaturität. Der Unterricht für die Berufsmaturität ist weiterhin in klassische Schulfächer wie Mathematik oder Englisch gegliedert und wird das vorerst auch bleiben. Dadurch kommt es zu inhaltlichen Überschneidungen mit den Lernfeldern der Grundbildung, denn bestimmte Kenntnisse werden in beiden Bereichen vermittelt. Da jedoch nicht alle Lernenden dieselben Lernfelder durchlaufen, variieren diese Überschneidungen individuell.

«Die zwei Systeme zu vereinen, war anspruchsvoll», erklärt Jonas Schudel, Leiter Betriebliche Bildung im Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, der die Reform im Kanton begleitet. «Nach zahlreichen Gesprächen haben wir gemeinsam eine tragfähige Lösung gefunden.» Die Handelskompetenzorientierung bedingt auch, dass die drei Lernorte enger zusammenarbeiten. Thomas Schumacher veranschaulicht das an einem Beispiel: Künftig sollen sich auch Projektarbeiten an den Berufsfachschulen an realen Problemen aus der Praxis orientieren. «Weil die Lehrpersonen die Situation in den Betrieben nicht genau kennen, sind sie eingeladen, mit den Berufsbildnern der Lernenden Kontakt aufzunehmen.»

Für die Lernortkooperation ebenfalls bedeutsam ist eine weitere Innovation von «Futuremem»: die digitale Lernumgebung Techlearn. Auf dieser Plattform gibt es etwa Informationen über die Bildungsinhalte an den drei Lernorten und Zugriff auf Lern- und Lehrmedien. Vor allem aber werden dort die Lernfortschritte der Lernenden festgehalten, und zwar an jedem der drei Lernorte. Das reduziert den administrativen Aufwand und soll den Berufsbildnern im Betrieb die Arbeit erleichtern. Zum Beispiel, um den Bildungsbericht zu erstellen, mit dem der Lernerfolg der Lernenden periodisch dokumentiert wird. Jonas Schudel vom MBA sieht diese Vorteile. Ihm ist zudem wichtig, dass dabei der Datenschutz nicht zu kurz kommt. «Wir wollen nicht, dass die Lernenden völlig gläsern werden und unter dauernder Beobachtung stehen.»

Thomas Schumacher von Swissmem Berufsbildung ist überzeugt, dass diesen Bedenken mit differenzierten Zugriffsrechten Rechnung getragen werden kann.

Im Schlussspurt

Das Beispiel Techlearn zeigt zweierlei: zum einen, dass intensive Diskussionen nötig waren, um die unterschiedlichen Ansprüche der vielen Beteiligten unter einen Hut zu bringen, und zum anderen, dass die Revisionsarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind. Aktuell werden die Ergebnisse der Anhörung zu den acht Bildungsverordnungen bereinigt.

«Ziel ist es, das Ganze im Herbst beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation einzureichen, so dass die Erlasse am 1. Januar 2026 in Kraft treten können», sagt Schumacher. Die gesetzlichen Grundlagen sind das eine, ihre Umsetzung das andere. Weil diese an allen Lernorten mit viel Aufwand verbunden ist, laufen die entsprechenden Arbeiten parallel seit einiger Zeit. An den Bildungsprogrammen und Lehrplänen wird schon lange gefeilt, die neuen Qualifikationsverfahren werden vorbereitet, die Verlage sind daran, die neuen Lern- und Lehrmedien zu verfassen. Anders wäre es nicht möglich, dass die ersten Lernenden im August 2026 in die generalüberholten Lehren starten können.